摘 要:在宋代"一道德、同风俗"的文明统一体的建构过程中,巫医受到中央和地方前所未有的关注和治理,江浙、岭南和其他南方地区形成了巫医治理的不同方式。大体而言,江浙地区的巫医治理手段最为严厉,却几乎没有刻意地借此进行医药文明的推广;岭南地区恰恰相反,对巫医采取了隐忍态度,极力通过医药的普及间接消解巫医的社会和医疗影响;其他南方地区则折中于二者之间,禁巫与兴医并举,从而形成了三种地域特色鲜明的巫医治理模式。究其原因,则与上述地区的医药现实、文明推广和政治考量息息相关,体现出宋代地方治理的多样性。值得注意的是,巫医治理的重心在于其与医学、伦理的对立,巫医本身并不违法,这一状况决定了其在民间社会中的长期留存。

关键词:宋代; 巫医; 地方治理; 文明推广;

Abstract:In the process of constructing the civilized unity of "one morality and same customs" in Song Dynasty,witch doctors receive unprecedented attention and governance from the central and local governments,different ways of witch doctor governance have been formed in Jiangzhe,Lingnan and other southern regions.The witch doctors in Jiangzhe have the most severe treatment methods,but there is almost no promotion of medical civilization.On the contrary,the Lingnan area has adopted a great degree of tolerance towards witch doctors and tried to eliminate the social and medical influence of witch doctors indirectly through the popularization of medicine.In other southern regions,the prohibition of witchcraft and the development of medicine are carried out at the same time,thus forming three distinct governance models of witch doctors with distinctive regional characteristics.The reason is closely related to the medical reality,civilization promotion and political considerations in the above-mentioned areas,reflecting the diversity of local governance in the Song Dynasty. It is worth noting that the focus of witch doctor governance lies in its opposition to medicine and ethics,the witch doctor itself is not illegal,and this situation determines its long-term retention in civil society.

Keyword:Song dynasty; witch doctor; local governance; civilization promotion;

几乎所有的人类文明,都是从巫术的迷雾中逐渐走出来的,中国历史亦不例外。在巫术的社会功能之中,医疗为其大宗。何休注解《公羊传》曰:"巫者,事鬼神,祷解以治病请福也。"即揭示出治病与祈福乃是巫者的两项基本职事,显示出传统医学与巫者之间的紧密联系。随着社会文明的向前推进,巫术逐渐被视为"消极的、落后的、甚至有害的东西"[1]4,遭到持续地指责和批评,战国名医扁鹊,就将"信巫不信医"作为医家"六不治"之一[2]3379.不过,直到宋代之前,这些灼见仍停留在少数社会精英人士之中,并未形成社会的主流认识,不仅兆民俗夫仍将巫医作为医疗的重要求助对象,连皇帝大臣也常常将之延请为坐上宾,巫医仍然发挥着重要影响[3].然而到了宋代,这一状况发生了明显的变化,不仅中央颁布了不少专门针对巫医的诏令,地方官员也对此十分积极主动,形成了巫医治理的新局面。对此,学界已经作出一些颇为有益的研究,对宋代政府禁止巫医的努力普遍表示充分的肯定和赞赏1,只是由于巫医观念根深蒂固、医药难求等原因,打击巫医的效果受到一定影响,使得巫医仍然长期存在于宋代及以后的社会之中[4].这些研究给我们认识宋代巫医的存在状况,及其与政府之间的关系提供了总体轮廓,但也有可待补论之处。由历史空间的视角而言,宋代疆域广阔,地域之间文化有差异,文明程度有高低,巫医现象及其影响各有不同,地方官员所要面对的政治与文化治理重心也大相径庭,这必然造成宋代巫医治理方式的区域性与多样性。既有研究将"政府""地方"等概念视为一个笼统的整体,固然可以为我们勾勒一幅巫医治理的全景图,但也难免会对治理重心不一的"政府"、文明程度迥异的"地方"之间的差异性有所忽略。而这一差异性的背后,实则蕴含着更为深层的文明推广、政治考量等诸多要素。故此,本文试图以历史空间的视角审视宋代巫医治理的地域差异,并对宋代巫医的社会实态加以申论。

一、宋代巫医治理诏令及其分析

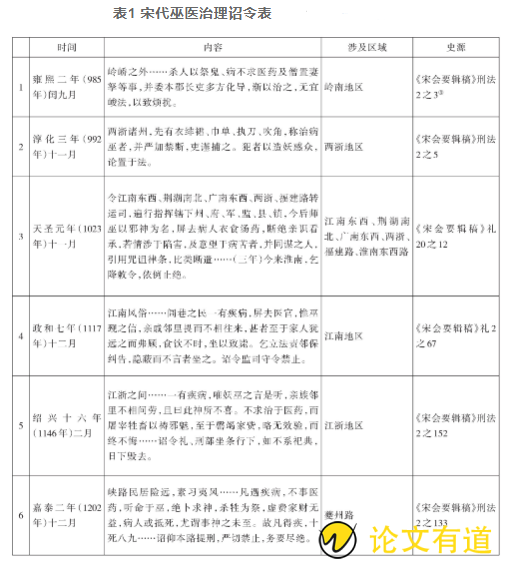

宋廷对民间巫医的态度,直接体现在政府诏令之中。现存宋代公私文献中,涉及巫医的诏令共有6通2,其中北宋4通,南宋2通。这些具有针对性的中央诏令,无疑为我们了解政府的巫医治理提供了绝佳的材料。

通过宋代巫医治理诏令的梳理(表1),可以得到以下信息:第一,宋代中央政府对禁止巫医的行为空前关注。宋代之前,虽有少量地方官员打击巫医的史实[5],但从未有以诏令的形式在全国或某一地区实施大规模禁止巫医的先例,反衬出宋代政府对于地方事务和文明推广的热忱。第二,从巫医治理的实施范围而言,6通诏令涵盖了宋代的整个南方地区,尤以江浙地区最为治理的核心地区,其中4通诏令均有涉及。第三,从禁止巫医的手段而言,岭南地区的治理方式最为温和,特别突出要"多方化导,渐以治之,无宜峻法,以致烦扰",勿因治理巫医而产生社会动乱;其他地区的治理手段则要严厉得多,"严加禁断""严切禁止"诸语皆显示出政府的治理决心。以上诏令从治理重心、治理手段上均呈现出较为明显的不同,显示出宋代巫医治理的多样性。这一多样性,同样体现在地方官员的巫医治理行为之中。

二、巫医治理策略的地域差异

出于对中央巫医治理诏令的响应和革除地方陋俗、推广文明的考虑,宋代地方官员普遍选择对巫医现象进行禁止与改造。在笔者搜集到的地方官员巫医治理事例中,几乎全部位于江淮以南地区,与诏令所显示的地域范围完全吻合,这既是对相关诏令的响应,也是南方地区巫风炽盛的现实反映。同样与诏令相呼应的是,各地区之间的巫医治理呈现出较为鲜明的地域差异。大体而言,江浙地区频次最高,手段最为严厉;与此相反,岭南地区则以化导为主,侧重于医药技术的推广;荆湖、四川、福建等其他南方地区则采取了较为折中的处理方式,禁止巫医与推广医药并行;南方各个地区的巫医治理模式大致形成了一种以江浙地区为核心、愈向外愈宽容、愈侧重医药手段的渐进式结构。

(一)江浙:厉行禁断,少有兴医之举

江浙地区包括江南东路、江南西路、两浙路。在上述三类地区中,这里对巫医的容忍程度最小,治理手段也最为严厉。

第一,斥巫。巫医扎根于鬼神迷信的文化风俗之中,风俗是难以短时间改变的,驱逐巫医则可以取到立竿见影的效果,故而成为不少地方官员的首选。如浙江黄岩:"俗尚鬼,一老巫县人尊事之。人有疾病,禁绝医药,惟巫之听。"县令杨元光"笞而逐之",驱逐出境[6]126.庆元年间,常州瘟疫大作,然"士人奉事瘟神,四巫执其柄。凡有疾者,必使来致祷,戒令不得服药,故虽府中给施而不敢请",知州张子智"扫空其处,杖巫而出诸境"[7]1074.刘彝知虔州时,"斥淫巫三千七百家,使以医易业,俗遂变"[8]10729.通过对有影响力的巫医的驱逐和改造,有效消除了"信巫不信医"的信仰依托的对象,有助于巫医风气的消弭。

第二,毁祠。民间祠庙是巫医寄存之所,尤其是一些不在祀典的、不受政府管理的淫祠,危害更大,绍兴十六年(1146年)的禁止巫医诏中也有"如不系祀典,日下毁去"的内容[9]8380,故而拆毁淫祠野庙亦是地方官员的常见之举。两浙西路的润州巫风深重:"吴楚之俗,大抵信祥而重淫祀,润介其间又益甚焉。民病且忧,不先医而先巫。"钱彦远于此任官时"有挟鬼说以邀贿于郡官者,吏得以白,即命置于法,因大索他党,悉钩致之,斥巫师者数十,撤房祀者十余,土木幻诞之容碎于庭,帏床供具之器籍于公,架梁植楹,盖瓦级砖,积以万计"[10]340.这次拆毁的祠庙正是"境内神祠非祀典者"[10]980.南宋时黄震任职抚州,也曾"烧毁划船千三百余只,坼毁邪庙,禁绝瘟神"[11]2237.王�怪�江阴军时的经历,则揭示了拆毁神祠的另一重用意"民事瘟神谨,巫故为阴庑复屋,塑刻诡异,使祭者凛栗,疾愈众。公鞭巫撤祠,坏其像,病良已"[12]359.阴暗封闭的祠庙、诡异的雕塑,对患病者有害无益,将之拆除既是拔去了巫医盘踞之地,也从医疗环境角度保护了病者的健康。

第三,法断。驱逐巫医很大程度上只是转移了祸患,巫医处理的常态还是要依法而行。蒋静知饶州,"俗好巫,疫疠流行,病者宁死不服药,静悉论巫罪"[8]11211;陆子�y任职溧阳县,也是"正妖巫扇惑之罪"[13]316,都是法断之例。如何断之以法,天圣三年的禁止巫医诏可以作为参考:"师巫以邪神为名,屏去病人衣食汤药,断绝亲识看承,若情涉于陷害,及意望于病苦者,并同谋之人,引用咒诅律条,比类断遣。如别无憎疾者,从违制失决放;因而致死者,奏取敕裁。"[9]993大体是根据巫医的主观意图及其造成的后果加以量断。为保证法例的施行,另有连坐之法,提点江南东路刑狱周邦式就曾"乞立法责邻保纠告,隐蔽而不言者坐之",获得诏可[9]623.

综上而言,江浙地区的禁止巫医手段凌厉,对巫医及其祠庙非斥即毁,体现了对巫医的低容忍。与之形成对照的是,两浙地区在治理巫医的同时,较少如其他诸路那样,借机弘扬医药。这也可以从南宋浙江学者楼钥对彭龟年的一段记述中加以体味。《攻��集》卷一�二《宝谟阁待制致仕特赠龙图阁学士忠肃彭公神道碑》曰:彭龟年知吉州安福县,"育婴儿,救疫疾,虽不禁巫觋之禳,而各使勉病者以服药,全活尤众"[14]1768.这里把"虽不禁巫觋之禳"单独拎出来说道,颇堪玩味,可以感受到彭龟年的这一做法并不符合楼钥的观念和当时江浙地区的通行做法,所以才会被特意书写,侧面体现了江浙地区的治理模式。

(二)岭南:少有厉禁,兴医为主

彭龟年在江浙地区被视为另类的做法,在岭南地区却是巫医治理的常态。岭南地区主要包括广南东路、广南西路,其巫医治理不仅从数量上远少于江浙等其他地区,治理手段上也极为温和,主要通过弘扬医药知识以抵消巫医的医疗影响,与江浙地区的非斥即毁的主流做法形成了鲜明对比。

宋初平定岭南后,范�F知邕州兼水陆转运使,注意到邕州"俗好淫祀,轻医药,重鬼神。�F下令禁之,且割已俸,市药以给病者,愈者千计。复以方书刻石,置厅壁,民感化之"[8]8796-8797.劝禁的同时,通过提供医药资源和普及医学知识来感化、教导民众,无疑是其治理的核心手段。在范�F之后的很长时期内,这种笼统的"禁之"也难以寻觅了。时代稍后的陈尧叟主政广西,面对"其俗有疾不服药,唯祷神"的局面,采取的全然是医学手段,"尧叟以《集验方》刻石桂州驿舍,是后始有服药者"[15]344.同时,招募医生,配制汤剂,低价向民众提供。同科进士杨侃赞其善举,写下《送陈尧叟》一诗曰:"马困炎天蛮岭路,棹冲秋雾瘴江流。辛勤为国亲求病,百越中无不治州。"[16]1116表达了对其行为的高度认同。陈尧叟的做法后人多有效仿,如:"右朝奉郎朱同知南雄州,代还,言岭南无医,凡有疾病,但求巫祝鬼,束手待毙。望取古今名方治瘴气者,集为一书,颁下本路。从之。"[17]3265周因任广西象州来宾县丞,"俗病不疗,惟屠牛祭鬼,君力禁止,为市药桂林,教以汤剂"[18]124.余例不赘。岭南地方官员的普遍做法没有针对巫医本身,而是冀望通过弘扬医药的手段来改善这一陋俗,成为宋代巫医治理的岭南特色。

(三)福建、淮南、荆湖、四川:禁巫与崇医并举

包括福建东西路、淮南东西路、荆湖南北路和四川诸路等在内的其他南方地区的巫医治理措施则介于江浙、岭南之间,禁巫与扬医并举为其主要特色。淮南东西路因巫医治理而革新旧俗者,如扬州楚州地区以拆毁祠庙来打击巫医,"扬楚间有窄家神庙,民有疾不饵药,但竭致祀以徼福。嗣宗彻其庙,选名方刻石州门,自是民风稍变"3,宣州地区的情况则以提供药物的方法助医,"宣民素尚巫鬼,病者不医,以事祈禳。子渊为择方书之验者,刻石示之,复出公帑缗,为药剂,以时拯救,民脱横夭,因变其俗"4,洪州则通过"改业归农及攻习针灸之脉"等方式对巫医进行改造。更多的地方则多措并举,如舒州"俗习病不知医,独用巫治,公一日属群巫尽取所谓像设,焚之庭下,即捐私币,市药以予民,又石刻方书以示"5.

荆湖南北路、福建东西路、川蜀诸路等地区也多通过打击巫医与推广医方的并举之措移风易俗,如"鄂俗计利而尚鬼,家贫子壮则出赘,习为当然。而尤谨奉大洪山之祠,病者不药而听于巫,死则不葬而畀诸火,清之皆谕止之"6,又如蔡襄在福州时"至于巫觋主病、蛊毒杀人之类,皆痛断绝之,然后择民之聪明者,教以医药,使治疾病"7.李惟清任涪陵县尉时"民尚淫祀,疾病不疗治,听命于巫。惟清始至,禽大巫笞之,民以为必及祸。他日,又加棰焉,民知不神。然后教以医药,稍变其风俗"8.从中可以看出,打击巫医的手段包括斥逐出境、灭毁祠庙、惩罚及改造巫医等;弘扬医学的手段则包括提供药物、推广医方、创置药局等,这些地区的巫医治理措施往往双管齐下,其治理力度也较为温和。

三、巫医治理的深层动因:文明、医药与政治

由于史籍文本固有的不完整性,难以对宋代所有地区的所有巫医治理事例尽收尽录,在记载内容上也会有详略之分,从而导致史料中呈现的面貌与历史面貌之间或许存在些许的差异,但其中所反映出的整体的格局或趋势应是明确的,即:以巫医治理的手段来进行划分的话,两浙地区对巫医容忍度最低,手段最为严厉,且较少在治理巫医的同时进行医药的推广;岭南地区则反其道而行之,对巫医则采取了较为隐忍的态度,更多地采用推广医药的方式来抵制巫医的社会与医疗影响;淮南等其他南方地区则介乎二者之间,禁巫与崇医并举,从而形成三类巫医治理的地域特色。若我们联系社会现实与文化背景对此成因加以分析的话,则可以观察到巫医治理背后的多元因素,亦可以从中管窥宋代地方治理的的复杂性与多样性。

(一)文明推广

巫医的治理,从其词义来看,涉及两个层面的问题:一是"巫",属于文明层面;一是"医",属于医疗层面。从文明层面而言,宋代建立之后,先后与辽、西夏、金、蒙元诸政权并峙,在抵抗外邦入侵的同时,在内部凸显文化优越性、建构"一道德、同风俗"的文明共同体,成为打造政权合法性的重要途径。所以,两宋时期,"以权力推进生活伦理与道德秩序的做法,始终得到皇帝与中央政府的支持"[19]253,由官方支持的推进文明的政府行为特别普遍和频繁,遍及两宋的巫医治理正是在这一背景下开展的。但是,赵宋伊始所面对的"南方"从来就不是一个文明统一体,这些来自南唐、南汉、吴越、后蜀等割据政权的长江以南的旧地,不仅呈现出与中原地区不同的文化特征,就连其内部各地区之间也充满了经济、文化、习俗等方面的诸多不同,这一状况决定了巫医治理必然要因应南方不同的地域文化而因地制宜。

以宋代江南东路、江南西路、两浙路等为核心的长江中下游地区一直是南方文化的核心地带,尤其是随着文化重心在宋代的南移,出现了"冠带诗书,翕然大盛,人才之盛,遂甲天下"的局面[20]682,"平江、常、润、湖、杭、明、越,号为士大夫渊薮"[21]812,呈现出前所未有的文化昌明景象。随之而来的,被视为"陋风""污俗"的巫医自然显得越加扎眼,批评之声远较其他诸路为多,禁止和改造力度也更为严厉。李小红曾统计两宋时期地方官员治巫事例共73例,江浙四路即有32例,占比43.8%[22]244-253,可见该地区不仅巫医治理最为严厉,放入更大范围的治巫实践之中也是当之无愧的重点治理区域。

相对而言,岭南地区的文化虽然在宋代得到了长足的进展,但相对于江浙地区仍有不小的差距,"信巫尚鬼"等记录不绝于书,大多数州郡"文化都处于落后状态""大多是少数民族聚居地,汉文化状况落后或很落后,有些地方还比较原始"[23]104-105.在这一文化氛围之中,巫医风俗并不显得如此突出,治理的紧迫性也没有江浙地区那样急切,对巫医的容忍度也就相应提升,导致巫医治理中没有出现斥巫毁庙等严厉之举。但值得注意的是,随着岭南地区文化的推进,对巫医的容忍程度其实也在慢慢降低。笔者见及的岭南地区时间最晚的一则巫医治理事例,在南宋淳熙年间(1174年-1189年)张�蛑�静江府(今广西桂林)时,面对"愚民无知,病不服药,妄听师巫淫祀谣祷,因循至死,反谓祈祷未至,曾不之悔"的"信巫不信医"现象,张�蜃匝栽�"出榜禁止捉押,决定依条重作施行"[24]184.可见,在从"蛮夷"到"神州"的文化转型中,岭南地区的文化治理措施也向着主流文化地区的措施演进。

(二)医药现实

江浙地区与岭南地区的另一个鲜明对比是在禁巫时是否兼兴医药:江浙治理巫医的同时没有刻意地推广医药,岭南地区恰恰相反,将医药的推广作为消解巫医影响的主要方式。这是由两地迥异的经济情况和医药现实所决定的。岭南地区的医药供给是两宋时期最弱的区域之一,将之与其他地区"信巫不信医"的相关记录略加对读,就可以明显感受到岭南地区巫医的盛行不仅是尚巫右鬼的结果,也是"地无医药"的现实所导致的,如"岭南无医,凡有疾病,但求巫祝鬼,束手待毙"[21]3031,高州"绝无医药,土人遇疾,惟祭鬼以祈福"[25]3434,琼州"俗无医,民疾病但求巫祝"[25]3563……在缺医少药甚至无医无药的情况下,选择巫医更大程度上是一种无奈之举,至少通过祈祷巫鬼,患者尚能求得一丝心理上的安慰,这也是为何岭南地方官员面对巫医盛行的现状并不急于斥逐巫医的关键因素。

而对于江浙地区来说,情况就有了很大不同,南宋范成大编着《吴郡志》亦记载时谚云:"天上天堂,地下苏杭,又曰苏湖熟,天下足。"[26]628凸显出该地区经济之富足,由此而来的则是医药资源的充足。两宋时期,江浙地区涌现出了日华子、朱肱、王执中、闻人耆年、施发、陈言等一大批杰出的医药学家,以及临安、绍兴、苏州、江宁府等着名的药材市场,惠民药局、安济坊等官办的医疗机构以及以苏轼创办的安乐坊为代表的民间医疗机构等,使该地区成为两宋时期医疗资源最为充足的地区[27].所以,该地区"信巫不信医"、巫医的存在更大程度上是信仰层面的问题,较少如岭南般缺医少药的情况。故而,江浙地区地方官员的治理巫医,更多地将锋芒直接地指向了巫医本身,得以采用更加严厉的手段。

(三)政治考量

笼罩在医药现实和文明推广之上的,还有统治者以及地方官员的政治考量。虽然两宋政府对医药知识的普及与推广备受后代称道,但与地方政治的稳定相比,前者无疑是要退居其后的。宋太宗偶然间阅览《邕管记》,见及岭南地区"杀人以祭鬼、病不求医药及僧置妻孥等事",视之为"污俗",且"叹其风俗乖异",却仍未下决心加以改变,诏令"本郡长吏多方化导,渐以治之,无宜峻法,以致烦扰"[9]6497,正是基于政治考虑。岭南地区崇巫右鬼,巫医的社会文化根基深厚,若一味强力禁绝,则可能影响地方稳定;且边地动荡,更易引发难以预知的后果。所以,在太宗之前,岭南地区虽有范�F"禁之"的先例,却没有像其他地区一样成为通行做法。这种化导为主、不宜严禁、以免动乱的治边策略为此后的地方官员所继承,奠定了岭南地区巫医治理的基调,可谓是一种自上而下的政治选择。而在统治稳定的内地州郡,则大可无此顾虑。

综上,江浙、岭南以及其他地区不同风格的巫医治理措施,是由医药现实、文明推广和地方政治的考量等因素所共同决定的。文明的推进、风俗的演变是一个长期潜移默化的历史过程,需要灵活处理、因地制宜。包伟民曾提请注意地方政治的"多样性"[28],巫医治理即是如此。同样的巫医治理,放入不同的地方政治环境中,就会有迥然不同的处理模式。

四、余论:巫医的生存实态

在我们完成对宋代不同地区巫医治理模式的考察之后,不妨把目光聚焦到巫医本身,审视其在宋代社会生活中所扮演的角色。诚然,来自不同地区、不同方式、不同程度的打击,会很大程度上压缩巫医的生存空间,然而,不可否认的是,终宋之世,巫医在宋代社会中仍然是相当普遍的存在,根本原因在于:巫医本身并不是非法职业。

虽然政府和地方官员不断地打击巫医,但其出发点是改善南方的"污俗",打击巫医只是实现这一目的的手段,巫医本身仍是合法的。袁采在留给子孙的告诫中就说,如果实在难以读书仕进,那么"巫医、僧道、农圃、商贾、伎术,凡可以养生而不致于辱先者,皆可为也"[29]40,并不反对族人成为巫者和行医。那么,巫医又何以成为政府的打击对象?我们仔细梳理政府和地方官员打击巫医的初衷,可以发现,政府禁止巫医的关注焦点并不在于治病本身,而在于部分巫医禁止人们寻求医药的行径"以邪神为名,屏去病人衣食、汤药,断绝亲识"[9]993,"一有疾病,屏去医官,惟巫觋之信"[9]623,"凡遇疾病,不事医药,听命于巫,绝步求神,杀牲为祭"[9]6562,只有当巫医站在了医药的对立面的时候,才是政府禁止的对象。

地方官所秉承的也是这一思想,在上述事例中,官员禁止巫医的原因几乎都是巫医以邪神为名诳惑百姓"信巫不信医",如夏竦在《洪州乞断妖巫》疏中历数"妖巫"之害,涉及医疗者曰:"民病,则门施符咒,禁绝往还,斥远至亲,屏去便物。家人营药,则曰神不许服;病者欲饭,即云神未听飨。率令疫人死于饥渴。洎至亡者服用,言余祟所凭,人不当留,规以自入。若幸而获免,家之所资,假神而言,无求不可。其间有孤子单族、首面幼妻,或绝户以图财,或害夫而纳妇。"[30]2340-2341也就是说,只有"以邪神为名,屏去病人衣食、汤药,断绝亲识,意涉陷害者"的师巫才在朝廷和地方官的打击之列。医史巨擘李经纬先生就曾敏锐地指出:"这条诏令(天圣令)可有两层解释:若巫师不涉及陷害者,它尚可合法存在;若涉及陷害者,政府便可以绳之以法。由此可见,限于认识上的局限,北宋皇帝并非完全反对巫在医疗上的存在,或者说它们还相信不欺诈陷害病人的巫是可以治愈人们的疾病的。"[31]也就是说,北宋朝廷关注的焦点,并不是"巫医能否治病",而是"巫医是否害人",其治病本身的合法性并没有得到否定。这样就为巫医的继续存在留下了较为广阔的生存空间。

此外,跳出士大夫的口诛笔伐,巫医与医者、医药对立的情况,究竟具有多大的代表性?《夷坚志》中对南宋社会中医疗现实的记载或许可以为我们提供一个答案。整部《夷坚志》中,记载巫医治病的条目不下百例,只有丙志第三《杨抽马》一条提到了"屏医去药"的状况,且书中载治疗者杨抽马的身份为"异人",尚不能确定此人是否就是巫医[7]387.而更多的状况则是巫、医并用,如李觏记载其治病情形为"医师相急热,巫觋两经纬"[32]214;范成大治病,更是"十巫递进,三医更谒"[33]299;吴祖寿病,家人"迎巫招医……万方救疗之"[7]348,这种状况数量众多,说明医、巫并用才是患者最为常见的选择,即:在社会实态中,巫医和医者之间呈现的是共存共生的状态,而并非士大夫笔下所描述的你死我活的残酷景象9.

另外,对于医界来说,巫医可能并不像士大夫口中那般技艺低下,他们的有些技艺也被医家所借鉴。《医说》卷七就收录了从"俚巫"那里得来的"治汤火咒":

俚巫多能持咒语而蹈汤火者,元仲弟得其诀,为人拯治无不立差。咒云:"龙树王如来授吾行持北方壬癸禁火大法,龙树王如来吾是北方壬癸水收斩天下火星辰千里火星辰必降,急急如律令。"咒毕,即握真武印吹之,即用少许冷水洗,虽火烧手足成疮,亦可疗。[34]269

《类证普济本事方》卷十也载有一剂治疗妇科病的《通经圆》,正是得自"灵巫"之手:

徽州灵巫张扩,顷年缘事在推勘院。有王医者以医职直宿,日夜与之稔熟,口传此方,渠甚秘之。予后得此方,治妇人疾不可胜数,且欲广行,不敢自秘,寻常血气凝滞疼痛,数服便效。[35]79

治汤火咒属禁咒类疗法,通经圆属汤药类疗法。巫医的一些医疗手段被医家所采用,说明巫医就医疗技术上还是占有一席之地的,就连专业医者也需要从其处汲取颇有疗效的偏方秘技,这也是巫医得以生存的重要保障。

要之,宋代不同地区基于自身实际情况采取了不同的方式进行巫医的治理,有利于南方地区巫风的消散和医疗文化的昌明,推动主流文明向南迈进的步伐。同时,巫医本身的合法性及其在南方地区的深远影响,也预示着巫医治理难以毕其功于一朝,需要更加长期的历史推进。

参考文献

[1] 詹鄞鑫。心灵的误区:巫术与中国巫术文化[M].上海:上海教育出版社,2001.

[2] 司马迁。史记[M].北京:中华书局,2014.

[3] 林富士。汉代的巫者[M].台北:稻香出版社,1988.

[4] 王章伟。在国家与社会之间:宋代巫觋研究[M].香港:中华书局,2005.

[5] 赵宏勃。唐代的巫觋研究:七至十世纪中国民间信仰的一个视角[D].南开大学博士学位论文,2001.

[6] 孙觌。鸿庆居士集[M].台北:商务印书馆,2005.

[7] 洪迈。夷坚志[M].北京:中华书局,2006.

[8] 脱脱等。宋史[M].北京:中华书局,1985.

[9] 徐松。宋会要辑稿[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[10] 苏颂。苏魏公文集[M].北京:中华书局,1988.

[11] 张伟,何忠礼。黄震全集[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[12] 叶适。叶适集[M].北京:中华书局,1961.

[13] 张铉。至大金陵新志[M].南京:南京出版社,2010.

[14] 楼钥。楼钥集[M].杭州:浙江古籍出版社,2010.

[15] 王称。东都事略[M].台北:文海出版社,1967.

[16] 北京大学古文献研究所。全宋诗:第2册[M].北京:北京大学出版社,1991.

[17] 李心传。建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,2013.

[18] 欧阳修。文忠集[M].北京:线装书局,2004.

[19] 葛兆光。中国思想史:第二卷[M].上海:复旦大学出版社,2001.

[20] 洪迈。容斋随笔[M].北京:中华书局,2005.

[21] 李心传。建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,2013.

[22] 李小红。宋代社会中的巫觋研究[M].北京:光明日报出版社,2012.

[23] 程民生。宋代地域文化[M].开封:河南大学出版社,1997.

[24] 张�颉D闲�集[M].台北:商务印书馆,2005.

[25] 王象之。舆地纪胜[M].北京:中华书局,1992.

[26] 范成大。吴郡志[M].台北:商务印书馆,2005.

[27] 朱德明。南宋时期浙江医药的发展[M].北京:中医古籍出版社,2005.

[28] 包伟民。"地方政治史"研究杂想[J].国际社会科学杂志(中文版),2009(3):153-156.

[29] 袁采。袁氏世范[M].天津:天津古籍出版社,2016.

[30] 李焘。续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[31] 李经纬。北宋皇帝与医学[J].中国科技史料,1989(3):3-20.

[32] 李觏。李觏集[M].北京:中华书局,2011.

[33] 范成大。范石湖集[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[34] 张杲。医说[M].北京:中国中医药出版社,2009.

[35] 许叔微。类证普济本事方[M].北京:中医古籍出版社,2005.