摘 要: 2017年“关于乡村景观遗产的准则”在国际古迹遗址理事会第19届大会上公布,为遗产研究提供了新的研究视角和价值评估框架。文章在对现有世界文化遗产中涉及乡村景观的案例进行梳理分析的基础上,以列入中国世界遗产预备名单的黔东南苗族村寨为研究对象,对其乡村景观特征进行概述,并认为该区域苗族聚落具有显着的山地乡村景观特征,处于长时段历史演进的过程中,并且是艰苦环境下山地农耕文明的杰出范例,因而具有乡村景观遗产的价值。

关键词: 乡村景观; 文化遗产; 苗族; 突出普遍价值; 黔东南;

Abstract: During the Tang and Song dynasty,the Yellow River was diverted frequently so that lots of sediments were carried in the downstream plain and the soil-water environment became fragmentation. However,compared with the later time,the level of the surface of water at that moment was far higher,because large quantities of water and aquatic plants made up a landscape of water. In Tang and Song dynasty,because of the economic development of small farmers and the development of farming fields,the suitable farming land in plains and hills have been developed completely. The wheat grown in the higher farmland and the rice in the lower land constituted the main agricultural vegetation landscape in central plains. Additionally,because of human activities,the decrease of vegetation,natural forests located in the mountains,around house and farmland,and the trees in the roads and banks,the grand picture of natural forests appeared in villages and mountains,which reflected the aesthetic cognition of Chinese traditional culture. Therefore,it is deserved to learn in rural construction of central plains currently.

Keyword: Tang and Song dynasty; central plains; farmland; Qiandongnan;

在2017年底召开的国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites,ICOMOS)第19届大会上,国际古迹遗址理事会与国际景观设计师联盟(International Federation of Landscape Architects,IFLA)发布了“关于乡村景观遗产的准则”文件(ICOMOS-IFLA Principles Concerning Rural Landscape as Heritage),文件明确提出:“乡村景观是人类遗产的重要组成部分,也是延续性文化景观中最常见的类型之一。”这是自20世纪80年代联合国教科文组织等开始注意到乡村景观作为遗产的价值、1992年“文化景观”概念被写入《实施世界遗产公约操作指南》以来[1,2,3]的一个重大事件,是世界遗产领域继《威尼斯宪章》《联合国教科文组织世界遗产公约》《奈良真实性文件》等世界性文件之后的重要补充,对相关遗产研究方向具有扩展和整合的作用1。尽管此前的众多文化景观类型的文化遗产已然蕴含显着的乡村景观特征,但这一文件的通过仍然标志着文化景观内涵的重要扩展。人类根据各地的自然条件,通过不断地适应和改造,创造出具有突出特色的土地利用方式,形成了灿烂优秀的乡村景观,很好地体现了自然和文化元素结合的“演进的文化景观”的突出价值。例如前几年被列入世界遗产名录的哈尼梯田、印尼梯田等,就是其中的典型代表。我国作为历史悠久的文明古国,经历了漫长农耕文明的发展演变,创造了灿烂的乡村人居环境和乡村景观,具有丰富的遗产价值[4,5,6,7]。

黔东南苗族聚落群就是其中的典型代表。黔东南地区地形以山地和丘陵为主,海拔高达3 000米,耕地资源匮乏。该区域地势险峻、风光秀美,苗族人民聚居于此,历经世代营建,黔东南苗族聚落群已成为山地乡村人居环境营造的典范,创造了梯田、村落、山林、河流等紧密结合的独特的乡村景观。近年来苗族文化及苗族村落越来越受到关注,生态学、建筑学、规划学、社会学、人类学等多个方面展开了研究[8,9,10,11,12]。

黔东南苗族聚落群早在2008年即已列入中国世界文化遗产预备名单。关于黔东南苗族聚落的遗产价值,近些年开始受到学者的关注。此前多从非物质文化遗产角度对该地区的苗族文化及习俗加以发掘呈现[13,14],近年亦有从农业文化遗产[15]以及民居建筑角度[16]加以阐释。但是,正面回应其文化遗产属性的研究则相对缺乏。黔东南苗族先民在严峻自然环境条件下营建出的山地乡村人居环境具有十分突出的价值和典型意义,需要系统地加以总结。

乡村景观遗产准则的正式通过,为黔东南苗族聚落的研究提供了新的研究视角与参照标准。因此,本文从乡村景观的角度出发,在分析部分与乡村景观紧密关联的世界遗产案例基础上,总结黔东南苗族聚落群乡村景观特征,探讨地域文化与乡村聚落的共同建构,最后尝试对其所具有的典型的乡村景观遗产价值进行系统总结。

一、文化景观、文化景观遗产与乡村景观

早在19世纪下半叶,德国地理学家F·拉采尔(F.Ratzel)就率先阐明文化景观概念,并且随着越来越多的学者对其展开研究,其内涵也得以不断延伸。在各界人士的努力之下,在1992年12月第16届世界遗产委员会会议上,文化景观遗产被正式纳入《世界遗产名录》。UNESCO对“文化景观”的定义为“自然与人类的共同作品”,2并将文化景观分为三类:人类刻意设计及创造的景观、有机演进的景观、关联性文化景观三种主要类型,其中有机演进的景观又可细分为残遗(或化石)景观与持续性景观两个子类。其中,3具有突出普遍价值(outstanding universal Value,OUV)是认定的核心要件,需要经联合国教科文组织和世界遗产委员会确认后,方可列入世界遗产名录,成为世界文化景观遗产。

根据2017年底通过的“关于乡村景观遗产的准则”文件,乡村景观是延续性文化景观中最常见的类型之一,“乡村景观指在人与自然之间的相互作用下形成的陆地及水生区域,通过农业、畜牧业、游牧业、渔业、水产业、林业、野生食物采集、狩猎和其他资源开采(如盐),生产食物和其他可再生自然资源。乡村景观是多功能资源。同时,生活在这些乡村地区的人和社区还赋予其文化意义:一切乡村地区皆是景观”,4“乡村景观历经数千年得以形成,代表了地球上人类和环境发展史、生活方式及遗产的重要部分”。4每个地区的乡村景观都是该地区文化与自然间相互作用、相互依赖的产物,反映了这个地区独特的文化背景和自然条件。而乡村景观遗产则是指:“指的是乡村地区的物质及非物质遗产……包含涉及人与自然关系的技术、科学及实践知识。”4

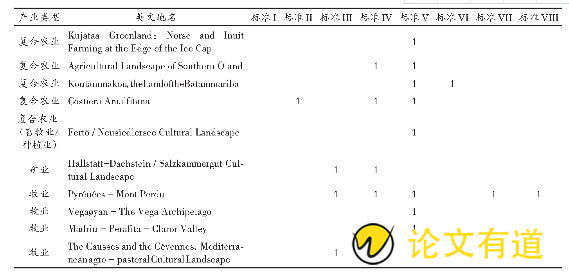

《关于乡村景观遗产的准则》基于若干倡议、宣言等文件以及众多的保护实践而形成,体现了这些年学界对于乡村景观的研究认识和成果。准则中明确提出:“已有遗产名录认识到了乡村景观的遗产价值,如联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产名录中的‘延续性文化景观’,另外区域、国家及地方层面的遗产清单及保护区机制可能已识别出乡村景观的遗产价值。”4笔者结合准则中乡村景观的定义对现有的世界文化景观遗产名录进行逐一判断分析,发现其中具有乡村景观价值或与乡村景观密切联系的世界文化遗产约有39处,尝试根据产业类型对其进行分类,结果如表1所示。

表1 现有世界遗产名录中与乡村景观相关的案例

可以发现这其中不乏与黔东南苗族聚落群具有共性的例子,例如菲律宾科迪勒拉山的水稻梯田,其当选理由为:“两千年以来,伊富高山上的稻田一直是依山坡地形种植的。种植知识代代相传,神圣的传统文化与社会使这里形成了一道美丽的风景,体现了人类与环境之间的征服和融合。”5具有相似性的还有红河哈尼梯田文化景观、托卡伊葡萄酒产地历史文化景观等等。将其中以种植业为主的乡村景观遗产的进行单独分析,可以发现其大部分满足标准III、IV、V。6说明乡村景观遗产价值本身也具有一定共性,可总结为以下3个特点:(1)区域特征明显,具有独特的文化传统并活跃至今;(2)是一种建筑、建筑群、技术整体或景观的杰出范例;(3)是特殊环境下的人类聚居的典型案例。

二、黔东南苗族聚落乡村景观特征

贵州省黔东南苗族侗族自治州处于贵州省东南部,为苗族聚落的主要分布地。本研究以雷公山以及月亮山地区的苗族聚落为主要研究对象。其中雷公山主要分布于黔东南苗族侗族自治州的雷山、榕江、台江、剑河四县之间,是长江水系与珠江水系的分水岭,主峰海拔2 100余米,山势陡峭、地形崎岖复杂,是苗族的主要聚居地之一,雷公山地区分布大量苗族村落、并有不少列入全国传统村落名录;月亮山地区则主要位于黔东南苗族侗族自治州的榕江、从江以及黔南苗族布依族自治州的荔波、三都四县交界之处,属于苗岭九万大山山系,山势险峻,体量较大,主峰海拔1 400余米,本文重点研究了月亮山区加车河流域的加车、党扭、加页等典型苗族村寨,加车河以梯田着名,纳入从江“稻鱼鸭”生态农业系统保护范围之内,于2011年入选联合国粮农组织全球重要农业文化遗产保护项目,2013年入选第一批中国重要农业文化遗产。笔者于2017-2018年间在该地区选择了干皎、乌东、郎德上下寨、乌流、也改、加车、党扭、加页等典型村寨开展调研。这些村寨海拔在600-1 300m之间,人口数量从500~2 000不等。本文将从自然基底、区域层面、聚落层面、典型建筑及民俗文化5个方面阐述其乡村景观特征。

(一)自然基底

本次调研所关注的雷公山地区位于贵州省黔东南苗族侗族自治州的中山地带,海拔在400-2 000米之间,山体雄伟高大,连绵不绝,属于亚热带季风湿润气候,雨热同期,全年雨量充沛,垂直气候差异明显,历来有“九山半水半分田”之说。对于人类定居而言,自然条件较为严苛。

月亮山东麓加榜-加车河谷区域则呈现出高山陡谷的地形趋势,河流在高山之间自西向东流淌,梯田、村舍、耕地在空间分布上极不相称,河低田高,河水难以得到利用。黔东南湿润气候所带来的丰富水资源与延绵高峻的山体及特殊的地貌地势[17]一同构成了苗族聚落群的自然基底。

(二)聚落选址

苗族在历史上多次大规模迁徙,从中原平原地区逐渐向西部丘陵、西南山地迁徙,最终主体定居与崇山峻岭之间。苗族古歌记载“子孙太多了,吃的找不到,穿的找不到,蕨根当饭吃,树叶当衣穿,奶瘦如蚂蚱,公瘦如蚂蚱”[18],而当地民谚亦有民谚有“客家住街头,仲家(或侗家)住水头,苗家住山头”之说,苗族逐渐成为一支山地栖居民族,依赖自然生存的苗族人民在严峻的自然条件下不得不不断迁徙、尝试、营建,最终总结出一套山地聚落选址建构的法则。

因此,黔东南苗族聚落多位于群山之中,一般选址于山岭之上背山面水的阳坡之上,这样交通虽不便捷,但较利于自我防御,同时能够有大片山林地可供狩猎以及农作物耕种,满足生活所需,历史上苗族还多采取刀耕火种方式,因此居于山地且较多迁徙,有利于实现其生计。最终形成的黔东南苗族聚落可以分为高山型、中山型和低山型。居于高山的苗族通常为战乱所迫而被逼上高山,地势险峻,易守难攻,但由于山上气候寒冷,为了保证粮食收成,通常海拔不会超过1 600m。同时由于自然条件恶劣,生产条件较为艰苦,高山型聚落往往规模较小。山腰型聚落因其既具有一定的防御性,同时山腰地带相对自然灾害较少,并且水热条件也较为优渥,适宜人类居住,而成为众多黔东南苗族聚落的选址之处。山脚型聚落通常临近河流,地势相对平坦,河流冲积所形成的良田沃土易于耕作,位于山脚交通也更便利,因此山脚型聚落往往规模更大、经济较为发达。

(三)山水林田村共生的聚落空间

虽然黔东南聚落依据山形山势会呈现不同的形态和空间,但总体来说,多为以山体为背景,临近水源的开阔空间,并且基于高险的山体环境和独特的喀斯特地貌,黔东南苗族聚落演化出了一种“山-水-林-田-村”于一体的垂直生态系统,山顶为森林,中部为村落,梯田位于寨脚,下部为河谷。由于冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季的气候条件,顶层的原始森林涵养了大量水分,形成了天然山泉,供下方的村寨和梯田灌溉所用,最终汇集到河谷。在此过程中,地下水经过地表而升温,便于农业灌溉和生活使用,同时农业和生活产生的废水流经底部森林,经过简单净化后汇入河谷,再次蒸发形成降雨,又为森林的生长提供了良好的气候条件。山-水-林-田-村这5个要素相互依托相互影响,构建了一个和谐可持续发展的垂直生态系统,形成了一种山地人居环境的典型类型。

苗族人民崇尚自然,在古歌中其祖先“蝴蝶妈妈”就是从枫树中变来的。因此,自古以来,苗族人民就对于森林十分敬畏。寨神林、风水林、风景林等通常位于山顶部,村落后方,起到美化环境和涵养水源的作用。除此之外,森林也是苗族人民生产生活的重要保障和来源,是食物和村舍的原材料产地。

村落通常位于林下,依山而生,布局灵活,随形就势。村寨内有水系和水塘供居民生活和消防用。从山上来的泉水先供人畜使用,生活产生的污水及有机物经过发酵又成为梯田里作物生长的肥料,然后在栽秧时节,全村人一起出动,顺着沟渠将废水冲下梯田。最终,山上的水流经过下部的森林,汇入河谷。

田地通常位于村寨周围,临近水源,便于耕种管理。村民们在田埂之间开渠挖沟,形成灌溉体系,将泉水及肥料引流到自家的田里,在满足生活需求的同时,合理利用了资源。梯田本身的形态及分布也顺应山形水势,根据其位置,可分为坡田、冲田、坝田。坡田又名梯子田,是最为常见和闻名的梯田类型,苗族人民利用山地本身的坡度,逐级开垦带状田地,使其呈梯状分布于山林和村寨下方的山坡上,随山形水势而宽窄高低各不相同,形成了壮丽宏伟的梯田景观。而冲田则是开辟在深山夹沟之中的梯田,以山溪水灌溉,主要分布于深山之中,受到水冲影响较大,同时土地温度较低,需要恰当的灌溉条件和地理位置才能实现。坝田是基于河谷冲刷形成的平坝地带而形成的平坝田,地形平缓,水源充足,是理想的耕种地块,但基于黔东南苗族地区险要的山地环境,河谷两侧多为森林,少有大面积坝田分布。梯田是苗族先民主动适应当地山地地形与自然条件、加以适度改造形成的珍贵遗产,围绕梯田苗族还形成了一整套的高山稻作生计模式,具有很高的美学、学术以及文化价值。

苗族聚落的梯田、森林、村落等绝非独立存在,他们与山水基底一道构成了“山-水-林-田-村”整体空间格局,形成了相互协同的农业生态系统,并且创造了颇具“自然-人工”和谐之美的大地景观,具备突出的价值。

(四)典型建筑与场所

黔东南苗族聚落的典型建筑与场所中,体现乡村景观特色的主要体现在以吊脚楼为代表的民居、禾晾粮仓等特色构筑物、塘渠水系、芦笙坪、游方场、寨神林等兼具宗教信仰与公共活动的空间。

干栏式吊脚楼是黔东南苗族聚落的典型民居形式,其特点为取材方便、结构灵活。建筑常以杉木作为原材料,一般为3层,底层豢养牲畜、中间层为主要居住活动空间,包括堂屋、火塘、卧室等。顶层为储物空间,为了保持干燥和良好的通风,通常两侧的山面不完全封闭。

粮食的储藏及安全与生计休戚相关,因此每个村庄里通常都设有禾晾及粮仓,其选址及设计也极为讲究。通常禾晾临近溪流、梯田或道路,位于通风良好的地方。粮仓散布于村寨内部民居旁,另有集中布置方式,多数集中分布于村寨外、溪流水塘边,甚至直接建于水塘之上,既可防火也能避免鼠患。例如新桥村的水上粮仓,不仅能很好的存储粮食,还营造了独特的景观风貌。

苗族村寨中往往分布较多的水塘、并以水渠相连,在山地地形中作为积蓄水源、在洪水之时起到迟滞水流之用,并兼具防火灌溉之用。此外,苗族村寨的田地多为位于山地的梯田,水渠起到将水由高处水源引至各处田地之用,最终通往山谷低处的溪流,其布局及设置往往十分精巧。

芦笙坪是苗族聚落中最重要的公共空间,通常位于整个村寨的核心区域,是苗族人民的精神和生活场所。其选址多为村落中的平坦空间,由民居围合而成。芦笙坪不仅满足村民的日常活动需求,同时也用于举行苗族重大节日祭祀仪式。游方场则是苗族青年男女开展娱乐与社交活动的场所,通常位于村寨周边的树林、草坡或河坝,是村寨公共空间的重要组成部分。有时,芦笙坪也可作为游方场。

寨神林或风水林是村寨重要的信仰空间与生态屏障。苗族普遍具有枫树崇拜,迁居一地往往以枫树是否成活作为定居与否的标准。而成片种植的枫树往往成为村寨的信仰地,称为寨神林或风水林。同时因为寨神林或风水林往往位于村寨上方,还能起到水土保持、防范地质灾害等作用。重要日子,村寨往往会在寨神林或风水林周边举行祭祀活动。此外,不少村寨还有祖母石等特有的祭祀空间与场所,作为苗族民众信仰的寄托之地。

(五)民俗文化

聚落空间不仅是村民居住活动的场所,也是自然和文化的外在表现,同时由于苗族人民崇尚自然的民族信仰,使其民俗文化也与聚落空间有着密不可分,共生共融的关系。苗族文化中的节庆活动十分丰富,其中相当一部分是苗族特有的节日。在这些节庆活动中人们祭祀自然、祭祀祖先、庆祝丰收、娱乐交往。如鼓藏节、招龙节、吃新节(局部地区称之为过卯节)、姊妹节、敬桥节等,蕴藏深厚的文化内涵,在祭祀祖先,崇拜自然,庆祝丰收佳节,合家团聚的同时,体现了深刻的人与自然和谐互动的内涵,参与到乡村景观的构建中来,具有深厚的遗产价值。

其中,鼓藏节是最为典型的民俗文化之一。鼓藏节往往以13年为一周期,以祭祀历经千辛万苦迁徙至此定居的祖先为主题。鼓藏节往往以一个具有“鼓”的鼓社为单位开展,规模可大可小。一个鼓藏节仪式往往持续3年,以请鼓-立鼓-送鼓为核心流程。鼓藏节举办期间,全族齐心协力,在寨老的导引下开展杀牛、起鼓、迎鼓、送鼓以及跳芦笙、宴宾客、游方等各项活动,蕴藏了十分丰富的民族文化。例如雷山县乌流大寨的鼓藏节期间,藏鼓岩象征苗族先民安息的地方,藏鼓岩相对于村落的方位象征祖先迁徙而来的方向,木鼓坪成为聚集着祖先灵魂的神圣场所。

招龙节是苗族另一极具特色的民俗文化,通常以祭祀四方众自然神灵为主题。通过一系列的活动实现对村寨四周自然山川之神的祭祀,希望得到各方神灵的庇护,使得村寨风调雨顺[19]。郎德上寨的招龙节期间,招龙坪是巫师召唤山龙水龙的祭台,回程顺着山梁行走象征祖先艰辛的迁徙历史,铜鼓坪聚集着祖先的灵魂,铜鼓坪中央的“鼓藏树”象征生生不息、兴旺发达。因此节日及祭祀的各项仪式与形成的乡村景观有着密不可分的联系,表达了苗族人民对于祖先的追怀、对自然的崇拜并且促进了聚落之间的友好往来。

此外,还有为了庆祝稻谷丰收和子孙繁衍兴旺的吃新节等特色民俗活动,也与时节和空间有着密不可分的联系。由于黔东南地区主要以稻谷种植为主,因此吃新节往往会在稻谷丰收的那个月的卯日举行[20],但根据各村寨种植的稻谷品种和习俗不同,具体的庆祝日期也会略有差异。此外,吃新节的庆祝还具有一定的空间联系,因为它是一种以寨子为单位所过的节日,连续的吃新节会在不同寨子中轮流举行,而且这些寨子之间往往具有姻亲关系或是血缘关系,因此吃新节不仅象征着苗族人民对于自然时节的认知,对于丰收的期待,同时也是联系各村寨之间的情感纽带。

三、黔东南苗族聚落乡村景观价值提炼

结合前文对于现有世界遗产名录的乡村景观价值分析,本文根据《关于乡村景观遗产的准则》中对乡村景观遗产的表述,尝试对黔东南地区苗族聚落群具有突出的乡村景观遗产价值进行提炼总结如下:

(一)区域特征明显的山地乡村景观:独特的自然条件和鲜活的文化传承

黔东南苗族聚落群是根植于山地环境,基于苗族独特的文化习俗和特殊的社会背景,经过上千年演变而形成的乡村景观,其独特的自然条件和文化背景赋予它明显的区域特征:顺应山水的聚落选址、根据地形地势演变出的复合农业生态系统,基于民俗文化和自然条件形成的干栏式民居及公共空间,还有互利共生的梯田耕种系统以及耕作技术等等,都是其文化与自然相互作用的产物,反映了黔东南苗族聚落群的演变历史、生活方式和民族价值观。并且由于其独特的地理位置,与外界鲜少交流,使得区域文化得以保持纯粹并且传承存续。

(二)演进中的乡村景观:与自然相互协调,动态发展

黔东南地区严峻又脆弱的自然环境使得其自然容载量十分有限,加上战乱冲击,人口繁衍、气候变化等因素,使得苗族聚落发展到一定阶段就不得不迁徙、发展新的聚落。这种演变过程不只是地理上的迁徙,同时也是血缘关系和文化的传播。正因为如此,黔东南苗族聚落群的乡村景观特征才得以传承和更新,人和自然才可以保持动态平衡,苗族聚落才得以在这片土地上生生不息。同时,从时间维度考虑,由于人类活动一直在变化,因此苗族聚落群也在不断演进。近代以来,旅游业的热潮使得梯田不再仅仅是生产空间,更是重要的景观空间等等。在整个历史进程中,乡村景观一直在随着人与环境的变化而不断演变,历久弥新。

(三)艰苦环境下山地农耕文明的杰出范例:复合农业生态系统

生存压力愈加明显的地区,其聚落体现出的“生存适应性”也愈加突出[21]。在该地区艰苦的自然条件下,苗族人民创造了独具特色的“山-水-林-田-村”复合农业生态系统,山顶植林,保育水土,涵养水源,同时为聚落提供食物和建筑材料。山间营寨,寨脚垦田,既可以承接村民生活产生的污水,作为肥料使用,也便于耕种和灌溉。并利用“稻鱼共生”“牛草平衡”等生态智慧,可以实现高产量、多产物的同时可持续发展。山上汇水经过下部的森林得到净化后,汇入河谷地带,最终在温热的气候条件下,水分又回到大气,经过冷却凝结,再次被森林吸收,循环往复。这种复合农业生态系统在如此恶劣艰难的山地环境下,养育了一代又一代的苗族人民,在人与自然之间实现了弹性生态平衡。

(四)结论与展望

黔东南地区“地无三尺平”的地形特点,造就了此处独一无二的聚落形态、建筑风格与生态智慧,该聚落群不仅延续千年,养育了世代苗族人民,同时也具有极高的生态性和美感。同时,苗族聚落群是苗族民俗文化及农耕文明的“活遗产”,见证了苗族先民迁徙营建的过程,并且由于地处生界,与中原隔绝,其文化的纯粹性得以很好地保留。此外,黔东南苗族聚落群在严峻的自然环境下实现了人类生存需求与环境承载力的微妙平衡,并且延续至今,经受住了时间和历史的考验。因此,研究认为黔东南苗族聚落群是苗族民众在漫长历史中与山地环境不断适应、不断调整的杰作,是山地环境下具有明显区域特征的乡村景观典范。无论是从聚落选址、空间结构、民居建筑等物质遗产方面,还是独特的生态系统、农耕技术和传统习俗等非物质遗产上,都具有很高的乡村景观遗产价值。

但随着交通日益便捷,技术日新月异,黔东南苗族聚落群与外界的交往愈发密切和频繁,其延续千年的乡村景观也会受到影响,在明确其乡村景观价值后,希望对其的保护和合理开发也应得到重视,延续这份传承千年的乡村景观遗产。

参考文献

[1]史艳慧,代莹,谢凝高.文化景观:学术溯源与遗产保护实践[J].中国园林,2014,30(11):78-81.

[2]珍妮·列依,韩锋.乡村景观[J].中国园林,2012,28(5):19-21.

[3]莱奥内拉·斯卡佐西,王溪,李�Z昱.国际古迹遗址理事会《关于乡村景观遗产的准则》(2017)产生的语境与概念解读[J].中国园林,2018,34(11):5-9

[4]陈英瑾.乡村景观特征评估与规划[D].北京:清华大学,2012.

[5]卢梅芳.赣州客家乡村景观遗产资源与特色研究[D].广州:华南农业大学,2016.

[6]孙艺惠,陈田,张萌.乡村景观遗产地保护性旅游开发模式研究——以浙江龙门古镇为例[J].地理科学,2009,29(6):840-845.

[7]陆祥宇.稻作传统与哈尼梯田文化景观保护研究[D].北京:清华大学,2012.

[8]胡卫东,吴大华.黔东南苗族树崇拜调查与研究[J].原生态民族文化学刊,2011,3(1):138-142.

[9]玄松南.贵州黔东南苗族稻作文化[J].农业考古,2005(1):161-165 175.

[10]周政旭.基于文本与空间的贵州雷公山地区苗族山地聚落营建研究[J].贵州民族研究,2016,37(5):120-127.

[11]谢荣幸,包蓉,谭力.黔东南苗族传统聚落景观空间构成模式研究[J].贵州民族研究,2017,38(1):89-93.

[12]邓锐.贵州雷山县苗族聚落景观研究[D].北京:中国林业大学,2013.

[13]东�F.苗族非物质文化遗产研究[D].北京:中央民族大学,2007.

[14]彭雪芳.人类学视野下的非物质文化遗产研究——以台江苗族姊妹节为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2014,31(3):36-41.

[15]孙业红,闵庆文,钟林生,等.少数民族地区农业文化遗产旅游开发探析[J].中国人口·资源与环境,2009,19(1):120-125.

[16]周真刚.文化遗产法视角下的黔东南苗族吊脚楼保护研究[J].贵州民族研究,2012,33(6):40-45.

[17]张和平.月亮山地区苗族梯田文化探讨[J].安徽农业科学,2011,39(30):18726-18727.

[18]潘定智,等.苗族古歌[M].贵阳:贵州人民出版社,1997.

[19]欧阳治国.苗族招龙习俗的文化解读[J].长江大学学报(社科版),2012,35(1):4-5.

[20]张文静,刘金标.对黔东南苗族传统吃新节的调查报告[J].原生态民族文化学刊,2012(1):154-158.

[21]周政旭,封基铖.生存压力下的贵州少数民族山地聚落营建——以扁担山地区为例[J].城市规划,2015(9):74-81.

注释

1贵州省文化厅等关于“村落文化景观保护与发展”的建议(贵阳建议),2008年。

2(1)来源UNESCO.Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,1972。

3(2)来源UNESCO World Heritage Centre.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,2017。

4(3)-(6)来源ICOMOS.ICOMOS-IFLA Principles concerning rural landscape as heritage,2017。

5(1)来源自联合国教科文组织世界遗产名录网站http://whc.unesco.org/en/list/722。

6(2)《实施世界遗产公约操作指南》中确定了被认定为具有突出普遍价值的若干条标准,其中“(iii)能为延续至今或业已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证;(iv)是一种建筑、建筑或技术整体、或景观的杰出范例,展现人类历史上一个(或几个)重要阶段;(v)是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种(或几种)文化或人类与环境的相互作用,特别是当它面临不可逆变化的影响而变得脆弱”。引自参考文献19