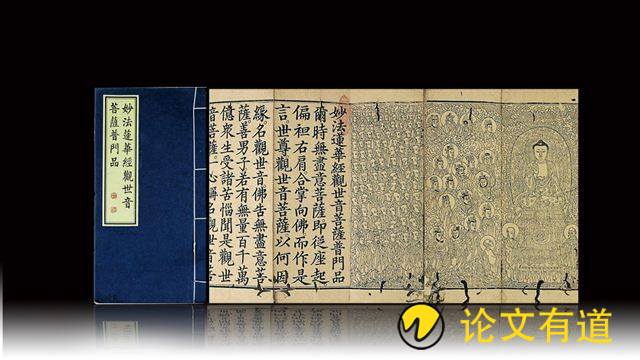

摘要:关于10至13世纪《法华经》和天台宗在中国北方流传的状况以往常被忽略, 但实际上却有广泛的存在, 且由于其和华严、净土、密教诸宗有着很好的结合, 天台止观又符合和促进了北方禅学的发展, 故而在当时佛教里发挥了重要作用。《法华经》和天台宗在中国北方流传的各种史实, 包括在造型艺术中的显现均可证明这一点。在官方的试经制度中, 《法华经》是宋、金等朝代必试之经, 同时天台的“判教”提出最早, 系统性也最强, 这为它和其他各宗的契合, 创造了思想条件;天台倡导的多种忏法在北方佛教里也十分流行, 各地寺院罕有不行忏法的。

关键词:辽宋时期; 法华经; 天台宗; 北方;

在唐以后至南宋灭亡的这个时段里, 《法华经》在北方1的流传既可以当作义理之学在当时发展的一个方面, 也可以视作天台宗仍然在北方存在影响的一个侧面。不过关于此时北方的天台教, 提及的论着甚少。故本文的叙述拟为辽 (契丹) 宋时期的中国佛教史作一补充。

一、天台教义与《法华经》在流传中的互动

《法华经》的流传主要是以专长该经的僧人的活动和影响来体现的, 经籍和僧人都是佛法的载体, 两者的结合有力地推动着佛教的传播, 如其表现之一就是天台宗教义之创立和流行。

经过几百年的发展起伏, “宋代天台宗之所以较有生气、较为活跃, 文献较‘足’当是一项重要的条件”[1]105.这当然包括在北方流传的《法华经》及相关典籍。“盖天台以《法华经》为根本”[2]38, 故亦名法华宗。唐宋时期凡以诵、讲该经而着名之僧, 即使与天台宗的传授系统没有直接的关联, 也至少谙熟天台教义。从另外一个角度讲, 如果僧众或信众比较熟悉《法华经》的话, 那么他们也就更容易接受天台宗的教义了, 因此《法华经》的流传, 至少可以视作天台思想的存在与传播的一个间接标识。

在宋代, “天台宗则更有新的发展”[3]389, 尤其是在北宋前期, 大规模的译场之设立, 使精通《法华经》的教僧有了用武之地。如在太平兴国年间的译场里有“讲法华经百法论智照大师赐紫沙门慧温证义”;在端拱二年 (989年) 的译场里有“讲法华经百法唯识论赐紫沙门守遵证义”、“讲法华经因明论赐紫沙门归省证义”、“讲法华经百法论演教大师赐紫沙门知则证义”等三位, 归省和守遵在淳化二年 (991年) 同样以“证义”身份参加了五个译场, 知则参加了其中两个;参加淳化五年 (994年) 三个译场的有“讲法华经百法论赐紫沙门处圆证义”和“讲法华经百法唯识论正法大师赐紫沙门守遵证义”;进入咸平二年译场的有“讲法华经沙门道一证义”和“讲法华经百法论文章赐紫沙门句端证义”2.这些记载说明了在当时的译场里有不少精通《法华经》的僧人, 而他们“证义”的身份也说明了法华教义之明了对佛经之翻译是很重要的。

从宗教实践的角度看, 成寻的《新校参天台五台山记》提及不少天台学弘扬的情况, 如北宋开封的大相国寺内有“法花之院”并设立过“法花法堂”“法花坛场”等。皇宫里也有法花坛, 北宋皇帝“驾来瑶津亭, 立法花坛边, 以五杵加持皇帝”.在五台山也看得到观心注《法花经》等3.仁宗时开宝寺则有“居恒乐诵法华经, 因以为号”的“法华大士志言”4.又, 作为居士的狱官张庆“生平持诵法华经。每遇重囚就戮。必为斋素诵经”[4].天台教学在北宋佛教的首要之地有如此兴盛景象, 就此说天台宗在当时全国地位之显赫恐不亚于禅宗, 且可以推理出天台学在北宋佛教里所起之重要作用。

在敦煌文书里, 反映出当地有很多人抄写和诵读《法华经》, 包括僧尼和一般信众。如有数份《妙法莲花经普门品》的题记上分别写“弟子令狐幸深写书耳读诵”、“赐紫沙门继从”、“张定千”等, 另有两份该经的题记者是当地“灵图寺僧戒昌”和“比丘谈远”.还有一份该经的题记由“押牙索绍员书写”[5]488-490, 512, 513.又如一份《妙法莲花经妙音菩萨品》题记表明该经系陈□儿续写, 有两位分别书写了《法华经》的其中一卷, 即“施主弟子僧阴愿成舍此经一卷”.另一个题记说明一部经书是由“弟子朱承惠特舍净财, 收赎此古旧损经七卷, 备金银及碧纸, 请人书写”, 及“敦煌金曹参军索元孝, 为府主曹公, 割身财写”, 和“清信士女仪十二娘为身患敬写”、“董处亮为身患, 写此经”等。还有一位“信佛弟子杜遇, 特发志诚, 敬写金银字妙法莲花经一十部”5, 这在当时是要花很大一笔钱财的。再如, 在一份《妙法莲花经》卷二上作题记的是“西天取经僧继从, 乾德六年 (968年) 二月日科记”[5]501.甚至有一份《妙法莲花经》上作题记的是“常州建元寺讲法华经大德知□”[5]512, 说明这部《法华经》是从江南流传到此地的。捐写《妙法莲花经》的也有“弟子彰义军节度使钱宏信”这样的地方高级主官[5]512.

在上述为数不少的有关《妙法莲花经》的敦煌文书题记里, 反映出很多情况。第一, 敦煌地区在宋代不仅有相当数量的《法华经》在流传, 而且信众对该经抱有崇拜之情, 相信抄写传播《法华经》是做功德, 借以免除疾病和灾难, 获得福报。第二, 敬重《法华经》者来自社会的各个阶层, 有僧尼也有居士, 后者从节度使到普通百姓都有。第三, 《法华经》的抄本中有来自京师的, 也有来自遥远江南的, 后者很可能是信奉天台教义者带过来的。第四, 因为有敦煌文书的遗存, 所以我们知道《法华经》在该地广泛传播, 由此也不可否认, 北方的其他地区也会有着对《法华经》的崇拜。此外, 敦煌文书《韩擒虎话本》虽然说的是发生在隋、唐两代的故事, 但其流传于河西等地, 却是在北宋建立之后[6], 因此故事里夹带的“法华和尚”宣扬《法华经义疏》之事也说明了当地民众的一种认可与接受, 这是天台教于当地存在的一种曲折反映。

与此相联结的是经变画, 在莫高窟“法华经变是敦煌佛教艺术中描绘现实生活较为丰富的壁画题材, 其中刻划的世俗人物与世俗生活的细节多具有高度的真实性”, 而且“愈到以后, 法华经变的品数愈多……到了五代, 《法华经》总共二十八品中被描绘在经变中的已达二十四品之多”[7]189.据敦煌研究所的统计, 莫高窟里有关法华经内容的画, 成于五代的有十铺, 宋代的五铺, 同时代的西夏所画一铺[7]230-231, 如敦煌莫高窟第261窟主室“南壁东侧画法华经变一铺”[7]94, 此画虽成于五代, 但主题能和宋代意识连续得上。宋代修建的第454窟窟顶“西披画法华经变见宝塔品”[7]168.需要说明的是, 在敦煌莫高窟, 宋代修建的洞窟比较少, 所以有如此之数量, 比例并不算小, 但这些经变画“实则反映了敦煌法华信仰者的供佛观”[8].宋时开封大相国寺内有“十绝”, 其中在“东廊障日内画《法华经二十八品功德变相》, 为一绝”[9]291.又如张总先生指出:“对《法华经》大通智胜佛与十六王子之信仰, 多是混同于各样信仰之中的。虽然我们在隋代山东, 找到了特别是东平石窟的专多表达。经唐至五代宋辽, 这种情况进有所加强。”[10]

二、突破政权与地域界限的《法华经》传播

在公元10至13世纪的那个时段里, 北方经历着多个民族政权的统治, 尽管如此, 《法华经》的流播依然轻易地超越了这些人为的政权界限。如北宋祖籍河南清丰的居士晁明远“后学释氏, 以止观为宗”[11]176.其四代后人晁说之, “字以道, 官至徽猷阁待制, 尝访湖南明智法师学天台教观, 晚年日诵《法华经》不辍”[11]237, 可见这个家族是信奉天台教义和《法华经》的北方世家。再如根据《三盆山崇圣院碑记》所载范阳僧惠诚“岁礼惠华寺玉藏主为师, 授以天台止观”, 法缘法师认为:“辽代的三盆山崇圣院为天台宗活动场所。”[12]166辽僧奉均之所以被称为“法华上人”, 是因为他“弱冠受具, 自是神宴村蓝, 积诵为志。始于《法华》, 爰及报恩”[13]254.在辽僧诠晓 (诠明) 的着作中有“《法华经玄赞会古通今钞》十卷、《法华经科》四卷、《法华经大科》一卷”[14]355等, 可见他对法华教义是精通的。居士张世古也是“诵妙法莲花经三十余季, 至今未阙”[13]294.又如蓟州玉田的一座舍利塔, 是在辽大安年间, 由“当院诵《法华经》沙门省孝”所重筑[15]468.这种对法华思想的身体力行, 扩大了《法华经》的影响。还如辽僧官清意系“知足院前成州管内僧政弘教大德赐紫, 开泰寺讲《法花》《上生经》”[16]390.而在今之赤峰市宁城县出土的辽代《办集胜事碑》记载, 在一次家族“内外诸亲共成资”举办的“建道场六十二昼夜”的佛事活动中, 所看佛经里有“法华经七十二部”[13]317.又房山北郑村辽塔地宫舍利塔“塔身上刻四句法华经文:诸法因缘生, 我说是因缘, 因缘尽故灭, 我作如是说”[17].其实类似偈语其他佛经也有, 这里专引《法华经》的, 因当时造塔者熟悉《法华经》的缘故。辽代所修庆州白塔内也藏有“《妙法莲华经》一部”[18]325, 应县佛宫寺释迦塔内的藏经中也有《妙法莲花经》[19].山西神池的辽代《佛殿之碑》宣称“法华经六童子聚此, 皆以成道, 尚无虚也”[19]117-118, 说明该故事通过《法华经》已传为当地典故。而当时在房山补写经版的则有“高丽国天台宗沙门达牧”[20]468, 也从侧面反映了北方不同地区的天台学的交流。同样远在新疆的吐鲁番文书里也包括“金朝大定二十八年 (1188年) ”的《妙法莲华经》刻本[21]219.在正定县新出土的金章宗明昌二年 (1191年) 当地资胜院《济公和尚塔铭》所载, 建立此塔的僧人为“试经具戒比丘门人/讲《法华经》沙门明泰/明谏/明坚”6, 说明该佛寺也是传授天台教义的场所。金代僧文行“尝于法华探穷经旨。法华在手, 宿命潜悟”, 另一位僧文景也是“自幼年习读《法华经》”, 泽州福严禅院的慧�朱�师则是“晚学《天台止观》”7.僧利先“居新城法慧寺, 日诵《法华》, 兼持佛号”[22]899.僧继昭“专以持诵为业, 唯念《法华》, 可周满万部”8.居士陈孝初“闻善受持《大法华经》, 而不食荤茹, 常以杀生为戒”[23]198.西夏崇佛, “天台宗 (又称法华宗) 的宗经《妙法莲华经》, 西夏文不仅有写本, 也有刻本, 而且还有上图下文, 图文并茂的《妙法莲华经》”[24]87.在西夏所开的榆林窟第2窟壁画“救八难图像是参照《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》所绘制的”[25].而“近年在哈拉浩特所发现的西夏文佛经, 大多为夏仁宗时的遗物, 有《法华经》、《大方广佛普贤行品》”等等[26]61.

其实当时天台宗在全国的发展有一个很好的基础, 那就是在官方试经制度中, 《法华经》是宋代必试之经。当时有崇佛的士大夫声称:“言佛法者, 以天台为司南, 则殊途异论, 往往退息。”[27]4这或许代表了官方对以《法华经》为本的天台教义之看法。景佑元年 (1034年) “诏试天下童行诵《法华经》, 中选者得度。命参政宋绶、夏竦同监”, 其中有的应试童子读《法华经》竟有十年之久9.又如天台僧中立系在“治平 (1064-1067年) 中试经开封府, 中选得度”[27]318.这至少能够说明宋代试经制度对僧尼的影响。金代亦有相同的剃度考试制度, 要求“僧童能读《法华》、《心地观》、《金光明》、《报恩》、《华严》等经五部, 共八帙……尼童试经半部, 与僧童同”10.注意在试经科目中《法华经》被置于诸经之首。与此相关, 宣传天台教义的典籍在当时也颇为流行。如灌顶《国清道场百录》、义荣《天台国师百会语要》、智圆《闲居编》等 (1.1) 在有宋一代都有着全国性的影响, 被史官所注意。郭朋先生根据遵式的《天台教观目录》等认为, 宋代天台宗的文献是相当齐备的。更何况本时期是华土《大藏经》编纂的高峰时段, 除北宋初开刻的“我国第一部木刻本大藏经”《开宝藏》外, 辽、金、北宋、南宋、元等朝代都有《大藏经》开刻 (1.2) .其实还应该包括“西夏王朝从1038到1099年用了53年时间译成了西夏文《大藏经》”[26]61.这些《大藏经》不仅无一例外地把《法华经》《大智度论》等与天台教义相关的典籍收列为主要经典系列, 而且它们中的多数是在北方刻制的, 因此这些《大藏经》的流传实际上也是《法华经》在北方的流传。

当时除东南地区外, 烂熟《法华经》者, 分布极广。如太原府“崇德院院主, 每日说法, 讲《法花经》人也, 年七十九”[28]512.又如“成都无名高僧者, 诵《法华经》有功, 虽王均、李顺两乱于蜀, 亦不敢害……天禧中, 已一百五十岁, 长游都市, 后隐不见”[29]52.有些人虽不在北方, 但至少可以起着推波助澜的作用, 因为当时的各个政权都没有阻拦佛教在不同地区之间的交流。

三、北方天台教义与其他诸宗之融合

当然与隋唐时期相比, 以及与当时南方的传播情况相比, 北方天台宗的势头似乎相对低平一些, 但这与天台的禅法有着很大关系。其实天台的禅是华土最正统的大乘禅, 包含着“一心三观”“一念三千”等的天台止观, 堪称最上乘的佛家观法, 也是诸宗里禅法之翘楚。然而也由此和禅宗迥然有别, 因为所谓“‘禅宗', 却并不以修禅为专务, 甚至于反对’禅‘的修持, 而唯以明心见心为倡导”[30]187.也正如胡适先生所说:“天台一派, 《续僧传》列入’习禅‘一门, 其人皆承袭印度禅, 而略加修正, ’止观‘即旧禅法的两个阶级, 天台始以为禅之要旨”, 而以南禅为代表的“中国禅之中, 道家自然主义成分最多, 道一是最好的代表。”[31]36于是, 一方面, 禅宗的“教外别传”“以心传心”“立地成佛”等说法颇受唐以后, 尤其是宋代士大夫阶层的欢迎, 如“宋代名臣赵汴、富弼、张商英、杨杰、杨忆、吴居厚、陈环、金李屏山等, 皆参禅有省乃至开悟”[32]439, 所以与其格格不入的天台禅法或多或少地被掩盖了起来。另一方面, 各大华土僧侣的行禅实践仍是大乘, 甚至是小乘的修法。这种情况在北方尤其盛行, “北土佛徒, 特重禅定”[33]551, 并形成了经久不衰的传统。对普通僧众来说, 坐禅与念佛是必做的日常功课。如此两项正是宋代天台宗最擅长的地方, 影响遍及全国, 而且更适合北方僧众的修佛实践, 因为天台之重在止观的禅学源头正是渊源于北方, 二祖慧文、三祖慧思都是北朝的禅僧, 故而“天台宗的思想则植根于北方躬行实践的学风里”[3]325.但这些习以为常的僧侣功课, 是不会被史籍文献所记载的, 所以这也是天台教义的影响在北方看起来事例较少的一个原因。

辽宋时期天台宗能够在北方继续站稳脚跟存在着一定的主客观条件。在中国佛教的诸宗里, 天台的“判教”提出最早, 系统性也最强, 这为它和其他各宗的契合, 创造了思想条件。所以虽然当时北方的《法华经》和天台教义的流传逊于江左, 但依然能够有着相当程度的传播, 主要在于和其他诸宗之结合。其一是和密教的结合, 因为有着“《法华》非秘密, 是秘密”[27]97之特性, 所以较易与密宗共处。自唐以降, 华土“盛行的大悲咒仪轨、水陆仪轨等, 都出于天台学者”[34]71.为民众所广泛崇拜的观音形象, 基本上是出自天台六观音和密教六观音, 而“观音在世间救苦救难的详情细节, 其实集中在《法华经·普门品》的信仰陈述之中”[35]108.辽代的密教非常盛行, 北方也不乏对观音的崇拜, 于是从中能够较多地见到《法华经》的流传踪迹。其二是彼时天台宗颇受华严学说的影响, “山外”派就是一个显例。而北方原是华严宗的发源地和大本营, 所以至少《法华经》在彼地之流传并无大碍。这种影响的来龙去脉可能是全国性的, 如敦煌莫高窟中唐之后“共二十八铺华严经变中, 有二十二铺与法华经变处于对应的位置, 即法华经变位于南壁, 或者窟顶南坡, 华严经变位于北壁, 或者窟顶北坡。这是法华经变与其他经变配置位置上的一个重大变化。究其原因, 可能与天台宗、华严宗在佛性论上的观点一致有关。《法华经》是天台宗的理论基础, 而《华严经》则是华严宗的理论基础, 两宗都认为一切众生皆有佛性, 一切众生都能成佛”[36]110.北方的僧人很善于将两者结合, 以获得更多信众。如金代上京僧官宝严“常诵《法华经》, 昼夕无替, 孜孜香火, 未尝有懈。后历方所亲高德者, 听习《大华岩经》, 讲妙解深, 极于宗趣矣。至天德三年, 得居上京。伏蒙东宫太后请住兴王寺, 开演《大华岩经》讲, 聚徒二百余人, 皆精锐博学者慕之”[23]310.其三是天台宗和净土教义之融合程度很高, 如“知礼努力以天台宗的权实观、实相论、观心论等诠释净土, 为后世的台、禅、净合一规定了理论基础。天台宗还继承了智者以来所重视的忏法, 把净土和忏法结合起来”[37]298.又如敦煌第55窟宋代壁画“法华三会”之“构图布局类似’弥勒三会‘, 或者净土变中的’西方三圣‘” (1.3) .两宋间知晓所着《乐邦文类》系“运用天台宗的义理解释净土的一部经典性着作”[38]155.故而两者相得益彰, 亦有利于走向全国各地。其四是天台宗至宋, 以教义为本的忏悔仪轨得到很大发展, 并成为该宗特色之一。若宋僧遵式因倡导多种忏法和“为国行忏”而被朝廷赠谥为“慈云大师”和“忏主” (1.4) .而忏法是重于实践的修佛方式, 因此这和北方佛教之重实行的禅修十分契合, 故而也应该是本时期天台北上的一个因素。此风所及, 各地寺院罕有不行忏法的, 当时北方亦受波及, 如辽僧守常“号忏悔上人”[22]899, 当亦受此影响之故。其五是这个时期的各个政权, 除南宋外, 辽、北宋、金、西夏、元等的首都都是设在北方的。首都是政治中心, 也是宗教文化中心, 所以各政权首都有《法华经》及天台教义的流传是毫无疑问的, 至多是数量差别。此外, 唐朝时天台教义在北方传播的成绩显着, 也为本时期《法华经》及天台教义在北方之存在打下了良好的基础。赖永海先生以大慧宗杲的“看话禅”为例指出宋元时期, “禅宗则又由’不立文字‘一变而成为’不离文字‘”[39].这实际上是用新的语言方式, 如语录、公案、传灯录等来演绎禅家教义, 实质上构成了新的义学。唐以后禅宗的势力在南方迅速地扩张开来, 应该和这种新的趋向是有关系的。不过从另一角度讲, 这也给有着系统教义的华严、天台诸学留出了生存的空间, 尤其是在北方。不过它有中兴也有分裂, 即所谓“山家”和“山外”两派争斗不已。这一切虽只是发生在南方, 但也妨害了《法华经》和天台教义向北方的传播。

中国在10至13世纪的这一时段里, 虽然南北地区存在不同政权相互对峙的状况, 但宗教文化承前启后的一致性依然不改。辽宋时期《法华经》和天台教义在北方存在和传播, 一如华严学和密教, 即是很好的证明。这说明宗教文化也是促成中国的文化融合乃至政治统一的有利因素之一。

参考文献

[1]郭朋。宋元佛教[M].福州:福建人民出版社, 1981.

[2]汤用彤。隋唐佛教史稿[M].北京:中华书局, 1982.

[3] 吕��。中国佛教源流略讲[M].北京:中华书局, 1979.

[4] 宋汴京张庆[M]//周克复。法华经持验记:卷下。

[5] 池田温。中国古代写本识语集录[M].东京:东京大学东洋文化研究所印本, 1990.

[6]韩建翎。敦煌写本“韩擒虎画本”初探 (一) :“画本”、“足本”、创作与抄写时间考辨[J].敦煌学辑刊, 1986 (1) :51-63.

[7]敦煌文物研究所。敦煌莫高窟内容总录[M].北京:文物出版社, 1982.

[8]张元林。焚身与燃臂:敦煌“法华经变·药王菩萨本事品”及其反映的供佛观[J].佛学研究, 2018 (1) :97-106.

[9]郭若虚。图画见闻志[M].邓白, 注。成都:四川美术出版社, 1986.

[10]张总。大通智胜佛与十六王子艺术表现再述[J].敦煌研究, 2018 (5) :1-15.

[11] 彭际清。居士传[M].张培峰, 校注。北京:中华书局, 2014.

[12] 法缘。辽代佛教及其宗派[M]//辽金元佛教研究:上。郑州:大象出版社, 2012.

[13] 法华上人卫奉均灵塔记[M]//辽代石刻文续编。沈阳:辽宁人民出版社, 2010.

[14]纪华传。无碍大师诠晓与辽代佛教[M]//辽金佛教研究。北京:金城出版社, 2012.

[15] 蓟州玉田县东上生院无垢净光舍利塔铭[M]//辽代石刻文编。石家庄:河北教育出版社, 1995.

[16]辽会要[M].上海:上海古籍出版社, 2009.

[17]齐心, 刘精义。北京市房山县北郑村辽塔清理记[J].考古, 1980 (2) :147-156.

[18] 契丹王朝:内蒙古辽代文物精华[M].北京:中国藏学出版社, 2002.

[19]阎文儒等。山西应县佛宫寺释迦塔发现的契丹藏和辽代刻经[J].文物, 1982 (6) :9-18.

[20]�V本善隆等。房山云居寺研究[M].汪帅东, 译。北京:北京联合出版公司, 2016.

[21]陈国灿。论吐鲁番学[M].上海:上海古籍出版社, 2010.

[22]高僧传合集[M].上海:上海古籍出版社, 1991.

[23]王新英。全金石刻文辑校[M].长春:吉林文史出版社, 2012.

[24]史金波。西夏文化[M].长春:吉林教育出版社, 1986.

[25]赵晓星。榆林窟第2窟正壁文殊图像解析:西夏石窟考古与艺术研究之三[J].敦煌研究, 2018 (5) :16-25.

[26]张伯元。安西榆林窟[M].成都:四川教育出版社, 1995.

[27]佛祖统纪[M].释道法, 校注。上海:上海古籍出版社, 2012.

[28]成寻。新校参天台五台山记[M].上海:上海古籍出版社, 2009.

[29] 释文莹。湘山野录:卷下[M]//全宋笔记:第一编第六册。郑州:大象出版社, 2003.

[30]董平。天台宗研究[M].上海:上海古籍出版社, 2002.

[31]胡适。胡适学术史文集·中国佛学史[M].北京:中华书局, 1997.

[32]陈兵。佛教禅学与东方文明[M].上海:上海人民出版社, 1992.

[33]汤用彤。汉魏两晋南北朝佛教史[M].北京:中华书局, 1983.

[34] 智定。天台学之鸟瞰[M]//天台学概论。北京:大乘文化出版社, 1979.

[35]王琛发。古代南海的观音信仰[M]//海上交通与佛教传播。北京:宗教文化出版社, 2018

[36] 贺世哲。法华经画卷[M].上海:上海人民出版社, 2000.

[37]俞学明。湛然研究:以唐代天台宗中兴问题为线索[M].北京:中国社会科学出版社, 2006.

[38] 朱封鳌。中国佛学天台宗发展史[M].北京:汉语大词典出版社, 1996.

[39]赖永海。从祖师禅到看话禅[J].中国文化, 1992 (1) :45-51.