摘 要: 贵州境内汉代墓葬分布较广,通过墓葬中的出土文物,可以考察古夜郎族群民风民俗的面貌。贵州汉代墓葬的出土文物反映,在衣食住行等物质文化生活方面,古夜郎族群已经具有显着的农耕文化特征;巫觋鬼神的过度信仰,体现了古夜郎族群以农牧为基础的思想意识和精神寄托;生殖崇拜的多种多样,附着着古夜郎族群在农牧社会条件下繁衍后代的文化色彩;赫章可乐出土的“套头葬”,具有深厚的农耕文明的文化意蕴和独特的科考文旅价值。

关键词: 考古; 古夜郎; 族群; 生活习俗;

Abstract: The tombs of Han Dynasty are widely distributed in Guizhou. Through the cultural relics unearthed from the tombs, the folk customs of the ancient Yelang ethnic group can be investigated. The cultural relics unearthed from the tombs of Han Dynasty in Guizhou Province show that the ancient Yelang ethnic group has obvious agricultural characteristics in terms of material and cultural life, such as clothing, food, housing and transportation; the excessive belief in witches, ghosts and gods reflects their ideology and spiritual sustenance, which are based on farming and animal husbandry; the persistent and diverse reproduction worship adheres to the cultural color of the ancient Yelang people in the agricultural and pastoral society; the "head-covering burial" unearthed in Kele Town, Hezhang County has profound cultural implication of farming civilization and unique value of scientific research, culture and tourism.

Keyword: archaeology; ancient Yelang; ethnic groups; life customs;

古夜郎族群是战国至汉代活动于我国西南地区的民族群体,因濮人所建立的夜郎国而得名。当时,该族群活动的主要范围大多属于今贵州区域,是贵州历史上的一个古老族群。虽然汉代已有中原移民进入贵州,但古夜郎族群依然是当时贵州区域的主体民族。关于古夜郎族群的生活面貌,由于历史文献记载寥寥,以往始终难以详加考察。于此,本文主要借助已出土的贵州汉代墓葬中的相关文物资料和考古成果,结合有关彝族史料和历史文献,对古夜郎族群的衣食住行、鬼神信仰、生殖崇拜、丧葬风俗等生活习俗进行考察探析,以此说明汉代古夜郎族群已经进入了农耕时代,农业为主和畜牧养殖为辅、及其舟船车马的使用,是该族群的主要生活方式;巫觋之风与生殖崇拜的盛行、厚葬的追寻和奇异的“套头葬”等精神生活,正是在富余的物质条件保障下古夜郎区域农耕文明的反映。

一、古夜郎族群的衣食住行

贵州赫章、宁谷等地出土的规模庞的大汉墓群[1](P88-123,216,217-219,220-225)[2](137-149),证明汉代古夜郎区域已有村邑聚居。兴仁交乐、赫章可乐等地汉代墓葬陆续出土了农作物、农具的残骸及稻田模型[1](P245,88-123)[2](240-249),证明汉代古夜郎区域已经进入了农耕时代,故其在衣食住行方面主要显示出当时农耕文明的风貌。

(一)贯头服与赤脚纹身

赫章可乐汉代墓葬曾先后出土过陶纺轮[1](P91)、麻绳及麻布残片[1](P108),证明那时的古夜郎族群已经掌握了纺织技术,不再采用禽兽之皮制作衣服。据《汉书·地理志》记载,当时古夜郎土着居民穿贯头[3](P524)服,其形如单被,以中央为贯。由于棉麻制品在墓葬中不能长期保存,所以已经无法亲眼目睹贯头服的样式。

汉代古夜郎族群虽然掌握了织布缝衣的技术,但在当时古夜郎的一些地区仍然有赤脚裸身习俗,这种情况应该与当时的气候条件相关。从春秋战国至西汉前期,我国处于气候史上的温暖期。在这个时期,就连北方的齐鲁地区也屡次出现过冬季无冰的现象,纬度较低的古夜郎地区气候当然要比现在热得多,为了适应暖湿的气候环境,古夜郎族群有些地区即有赤脚裸身的习惯。在赫章东汉墓葬的出土文物中也可以看到一个赤裸上身,赤脚,仅在腰间束一短裙的人物像;在兴仁东汉墓葬出土的铜摇钱树上,就刻铸着一个骑鹿荷矛、赤脚裸身的人物像[1](P276),可见汉代古夜郎族群确有赤脚裸身的习俗。

古夜郎族群裸身的便利有二:一是便于适应湿热的气候环境;二是便于纹身。《后汉书·东夷列传》说“裸国”[4](P1239)之民崇尚人体之美,因而普遍有纹身的风俗,对此,不仅史书上多有记载,而且在汉代墓葬出土文物上也有证明。譬如晋宁石寨山汉代墓葬出土的一件铜鼓上,刻有一个裸身武士,腿上绘着蛇纹;另一件青铜剑上,刻着一个搏虎的裸体武士,腿上亦有花纹[5]。而两汉时期云贵高原的古夜郎族群大多属于西南夷濮人种,民俗相似,据此推测汉代今贵州区域的古夜郎族群亦有纹身的风俗。

(二)饮食结构多样化

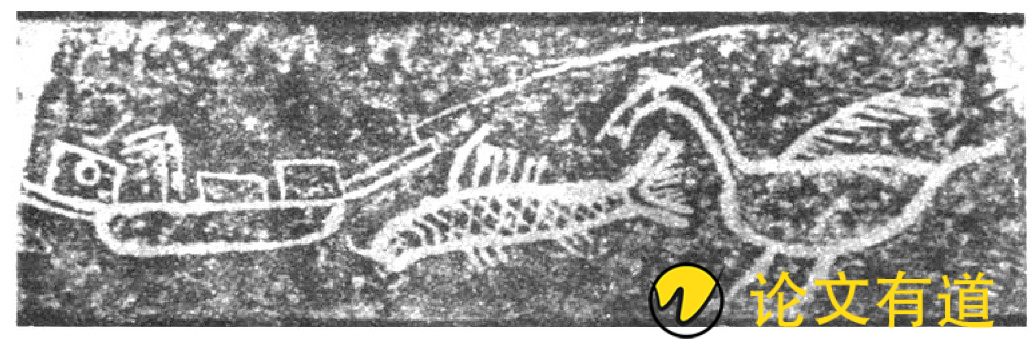

赫章可乐汉代墓葬出土了稻谷、大豆和锄、斧、锸等农作物与农具的残骸以及陶井模型[1](P88-123),兴仁交乐和兴义万屯汉代墓葬出土了水田池塘模型[1](P245,277),这些出土文物说明:在汉代,农作物已经成为古夜郎族群的主要食物。兴仁交乐汉代墓葬出土的水塘稻田模型,以田园风景画的方式生动地展示了夜郎农业文明的发展水平[6],说明《汉书》中关于成帝时期夜郎地区勾町王禹、漏卧侯愈向汉王朝“入粟千斛”[3](P1052)的记载自然不是虚言。此外,赫章汉代墓葬还出土了猪、羊、牛等家畜的残余骨骸,证明家畜也是古夜郎族群的一个重要食物来源。1995年金沙后山乡古坟坝村汉代墓葬出土了一幅捕鱼图(图1),该图绘于5号墓葬墓口上方的石壁上,画面的左部有一只舟,舟中三个渔人正用长竿驱赶一只鸬鹚捕鱼[7]。以上贵州汉代墓葬的出土文物,生动地描绘了当时古夜郎族群以农作物为主,畜牧业为辅,兼以渔猎为生的饮食结构方式。

图1 金沙后山乡古坟坝村5号汉墓出土的捕鱼图

(三)“干栏”式房屋居舍

普安铜鼓山[1](P61-64,65-87)和毕节瓦窑[1](P46-53)等地发现了秦汉时代的房屋遗址,说明古夜郎族群建筑是一种极具地方特色的建筑,该族群已经告别了游牧时代,过上了定居的生活。从遗址来看,“干栏”房屋有半地穴式和地面式两种,规模一般很小,平面不规整,室内布局简陋;毕节青场的分间房屋,在当时已经算是比较先进的居舍。此外,赫章可乐汉代墓葬还发现了“干栏”式房屋模型[1](P103)。“干栏”式房屋有别于汉族的“宫殿”式木柱或竹柱,而是在柱上用木料或竹料构筑成屋架,顶上盖茅草、树皮或瓦,铺板为楼,糊泥为墙,楼上住人,楼下养牲口。“干栏”式建筑可以防止蛇虫、野兽、洪水、湿气等侵害人体,特别适合湿热地区的人民居住,因而至今贵州有些少数民族还沿袭使用“干栏”式的房屋居住。

(四)水陆行旅交通工具

古夜郎地区山川阻隔,道路崎岖,交通很不便利。古夜郎人民筚路蓝缕,奋勇开拓,逐步改善了交通环境。水路方面,古夜郎人民的造船、驾船技术已经比较成熟。在赫章汉代墓葬出土的一面铜鼓上,铸有龙舟竞渡的场面,鼓的胴部有四条龙舟,船夫作竞渡之势[8](P126)。陆路方面,也有更快发展。秦汉时期,为了征服西南地区,秦开“五尺道”,汉筑“南夷道”,逐步打通了古夜郎地区的陆路交通,并在重要的道路沿线设置了邮亭。

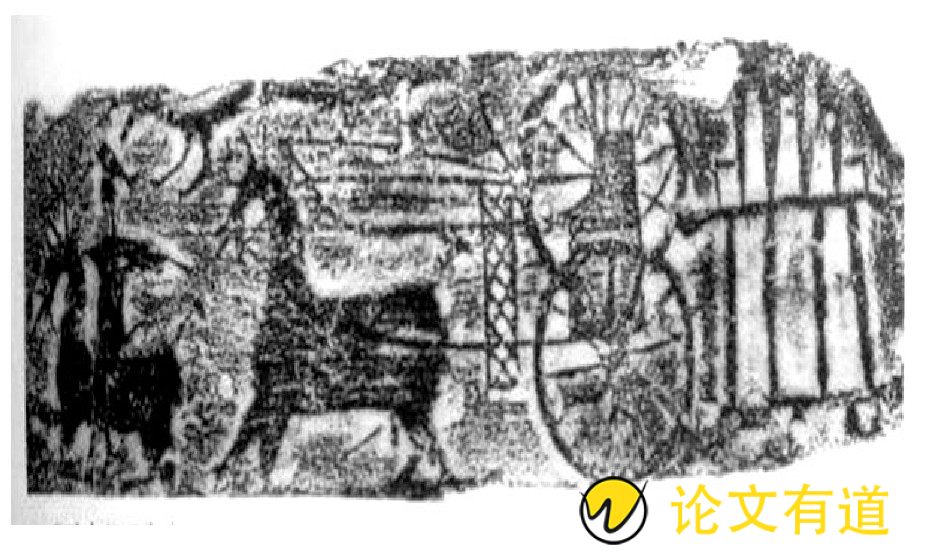

由于交通的改善,牛车、马车等畜力交通工具在古夜郎地区得到使用。赫章可乐汉代墓葬出土的画像砖上可以看到马车、牛车画像。画像一般呈长方形,长35厘米,宽27厘米,厚7厘米,为浅浮雕图案,位于砖的两侧。其中牛车画像共3幅:1960年发掘的赫章3号墓葬出土2幅;1988年发掘的可乐汉代居住遗址出土1幅;其中3号墓葬画像砖的画面尤其生动:砖面一侧绘有一座房屋,一辆牛车正从另一侧向房屋驶来,牛颈上架车轭,前有一个人执牛行走,旁边有一只狗作奔跑状。赫章3号墓葬还出土马车画像砖2幅,其中幅的画面中部有1马车,车轮8幅,车上有1人驾车,马作昂首奔驰状,马头系有3根绳子、被赶车人握着(图2);另1幅,只见1马拉着1车,马未系缰绳,也未见驾车人[9]。此外,兴仁交乐和兴义万屯等汉代墓葬还出土了极其珍贵的铜车马。兴仁交乐的东汉铜车马出土于1987年,也是1车1马,分段铸造,马高1.16米,身长0.85米,作奔驰状[1](P247);兴义万屯的东汉铜车马出土于1975年,马作奔腾状,马高0.88米,体长0.45米,分为头、耳、颈、躯、尾、肢等11段,系分段铸造,最后组装而成,可任意拆卸[1](P269-273)。这些出土文物,为探索汉代古夜郎地区的车马制度、行旅情况等方面提供了极其珍贵的实物佐证。

图2 赫章3号墓葬还出土的马车出行图

二、古夜郎族群的巫觋之风

贵州位于西南僻地,经济文化落后,巫觋之风盛行。古夜郎族群巫文化分黑白两类,白巫助人,黑巫害人。历史悠久的贵州傩戏就属于白巫中的一种。“傩”是古代腊月驱逐疫鬼、祓除不祥的一种仪式,是一种原始的巫舞,包括助人驱鬼、破邪、招魂、寻物等。在贵州,傩的活动除了正祭之外,还有上刀梯、下油锅、开红山、踩红铧、衔耙齿、翻茅、悬斗、吞钉子、吃碗等绝技表演,巫师们通过展示这些神力,把邪魔鬼怪吓跑。

贵州汉代墓葬出土了许多拥有镇邪驱鬼之功用的文物。这些镇邪文物即是白巫文化的实物体现。如交乐汉代墓葬出土了一个铺首衔环,黄铜铸造,铺首为兽面,大眼直鼻,鼻中衔环[1](P261)。安顺宁谷龙滩汉墓出土的铜铺首(图3)形状为兽面形,顶端三角形,双眉弯曲,长鼻卷而衔环。其中一件环尚存,环上阴刻卷云纹。兽面高12.8厘米,最宽为17.6厘米,环外径16厘米。铺首衔环用于棺材,其镇邪的意图十分明显[1](P216)。毕节黔西县甘棠乡汉代墓葬出土的陶制镇墓俑,类似人形,头长三角,高鼻怒目,右手执斧,左手执蛇含入口中,蛇身环绕于颈,亦为镇邪之奇兽[2](P191)。甘棠乡汉代墓葬还出土了一种造型独特的琥珀挂饰,形似小兽,口含一蛇,大概用此种挂钩也是为了辟邪[2](P199)。黔西罗布垮、野坝汉墓群第12号墓葬出土了一件灰陶镇墓兽,其形似狗,前腿站立,后腿微曲,龇牙怒目,作欲扑之状,大约墓主生前曾养犬守户,死后便用犬守墓[1](P23)。此外,贵州汉代墓葬出土的文物上往往刻有青龙、白虎、朱雀、玄武的画像,如兴仁交乐出土的连枝灯,灯座中心为一玄武,灯枝上立一朱雀[1](P250)。青龙、白虎、朱雀、玄武在华夏文化中是法力无边的四大神兽,专司镇邪之职。

图3 安顺宁谷龙滩汉墓出土的铜铺首

古夜郎族群更以黑巫闻名于世,大多数古夜郎族人会制蛊施蛊,其巫蛊之术令人闻风丧胆。所谓“巫蛊”,即巫鬼之术或巫咒之术,包括诅咒、射偶人和毒蛊等。如以桐木制作小偶人,上面写上被诅咒者的名字、生辰八字等,然后施以魔法和诅咒,将其埋放到被诅咒者的住处或近旁,这样被诅咒者的灵魂就会被控制,被诅咒者即有灾难。巫蛊之术在中原地区也较为流行,史载汉朝的皇宫内院因用巫蛊之术引发了多起惨烈的灾难。如《汉书·外戚传上》说皇后陈阿娇:“擅宠骄贵,十余年而无子,闻卫子夫得幸,几死者数焉。上愈怒。后又挟妇人媚道,颇觉。元光五年上遂穷治之,女子楚服等坐为皇后巫蛊祠祭祝诅,大逆无道,相连及诛者三百余人,楚服枭首于市。”[3](P1725)皇后陈阿娇因此被废黜,女巫楚服及宫人受牵连诛杀多达300余人,可见巫蛊之术招祸之甚。

1977年以来,考古学家曾先后在普安[1](P79)、兴义[1](P282)等地发掘、征集到多件铸有“”字形的符号的铜钺或钺范,这很可能与黑巫术有关。王鸿儒《夜郎之谜》认为,“”字形的符号可能是某一氏族的族徽[10](P162),万光云《来自废品中的珍贵文物》一文所言收集到青铜钺3件,82兴D:4外表中上部两面均铸有凸起“”形的对称符号,82兴D:6领部下端两面亦均铸有凸起“”形的对称符号[1](P283),认为是古夜郎民族具有特定意义的标记。钺在古代既然是一种用于杀伐的兵器,这种兵器自然只能砍伐在敌方的身上;将敌方的族徽铸在自己的兵器上,必然是诅咒敌方遭斧钺之诛。可见黑巫文化已经渗透到汉代古夜郎族群生活的各个领域,就连战场上也企图借助黑巫之术来杀敌制胜。

三、古夜郎族群的生殖崇拜

在古代风俗文化中,生殖崇拜、祖先崇拜与图腾崇拜在本质是一致的,都与原始人生殖繁衍的愿望密切相关。原始人崇拜祖先,主要目的是希望已故的祖先保佑自己的后代,有些民族甚至认为子孙后代的生命是祖先的灵魂投胎转化而来的,是祖先生命的延续。古夜郎族群的生殖崇拜表现为两种形式:一是直白式生殖崇拜;二是隐喻式生殖崇拜。前者如龙里县谷脚镇巫山的汉代岩画群,其中就有一幅二人舞蹈图表现为直白式生殖崇拜[11],图中女性身体硕大,男性阳具下悬,赤裸裸地表现了古夜郎族群对男女性生殖器的膜拜。汉代古夜郎族群的生殖崇拜文化更多地表现为隐喻式生殖崇拜,即由赤裸裸地膜拜男女性的生殖器转变为膜拜生殖器的象征物。两汉时代,古夜郎族群生殖崇拜的象征物有��柯柱、打崽洞、虎、蛇、熊、鹰、鸡、鸟、蛙、树、岩石等具体形式,这些象征物或者因为外形类似男性、女性的生殖器,或者因为繁殖力强盛,于是被赋予了生殖崇拜的内涵。

(一)��柯柱、打崽洞生殖崇拜

��柯柱酷似男根,故而被赋予了生殖崇拜的内涵 �柯柱有天然形成的,亦有人工打造的。据侯绍庄、史继忠《贵州古代民族关系史》所述,古夜郎族群的先祖在迁徙的过程中曾流入吴越一带,故贵州古代��柯江的命名或与吴越古语有关[12](P76);在吴越古语里“��”指男根,“柯”指柱状之物,也喻男根;至今江浙一带仍流传着妇女“偷桩”求子的习俗 �柯柱在汉代曾遍布古夜郎地区,至今仍有不少遗存,因为古夜郎族群普遍崇拜��柯柱,所以后来汉人在灭夜郎国后又建立了��柯郡。此外,贵州遍布水旱溶洞,这些山洞因为外形与女阴相似,因而也被赋予了生殖崇拜的内涵,如福泉城南有“打崽洞”,毕节农场黄泥村有“女阴洞”,大方县化育乡有“打儿洞”,这些“打崽洞”“女阴洞”“打儿洞”尽管命名不同,但在文化意义上是一致的,都是女阴崇拜文化的实物体现。

(二)对竹的生殖崇拜

据《后汉书·南蛮西南夷列传》记载:“夜郎者,初有女子浣于�q水,有三节大竹流入足间,闻其中有号声,剖竹视之,得一男儿,归而养之。及长,有才武,自立为夜郎侯,以竹为姓。”[4](P1250)这一段关于竹王的传说在夜郎故地可谓是家喻户晓。夜郎与竹有着不解之缘,竹王庙、竹王祠遍布夜郎故地,如贵州福泉就有竹王城、竹王庙、竹三郎祠。在母系氏族时期,竹被视为女阴的象征物,《后汉书·南蛮西南夷列传》中关于竹王诞生的传说就是女阴崇拜的反映。随着男权社会的兴起,竹又渐渐地被赋予了男根崇拜的内涵。云南昭通县在汉代曾是夜郎故地,20世纪30年代,昭通县尼姑寨汉墓群出土了一枚铜铃,上面刻有一幅供祀竹子的图像[13],在“竹灵图像”的正中,有一长方形桌子,上置一瓶,瓶中插竹,一妇人正在祭拜“竹灵”,大概是为求子。而在贵州威宁境内也曾出土过铸有供奉“竹灵”图案的同类铜铃,由此可见,“竹灵”崇拜在夜郎故地上是很普遍的现象。

(三)对虎的生殖崇拜

赫章可乐汉代墓葬M274[14](P284-289)出土的用于“套头葬”的大铜釜上装饰了一对立虎,昂首奋尾,神威凛凛;在同一墓坑内还发现另一只青铜立虎雕于铁戈上端;此外还有一件立虎铜挂饰装饰于墓主的颈部,在同一座墓中竟然出土四只青铜立虎,这就反映了古夜郎族群与虎的关系非同一般。吴乃华在《民间虎俗与生殖崇拜》一文中认为:虎象征女性生殖崇拜[15](P101)。王鸿儒在《夜郎之谜》一书中则认为虎象征男性生殖崇拜[6](P135)。尽管有点分歧,但都认为虎是生殖崇拜的象征物。据此推测,贵州汉代墓葬出土的许多虎形器物和虎形纹饰,如赫章可乐出土铁剑的剑柄上所铸的虎面纹饰[1](116),松桃木树乡出土的5件虎钮�T于(图4)[1](P59-60),黔西双星村34号墓葬出土的铜质虎珀挂饰,呈虎形[2](P199),大概都具有生殖崇拜的内涵。

图4 松桃木树乡出土的虎钮�T于

(四)鸡、鸟、鱼生殖崇拜

华夏民族占卜用龟,古夜郎族群占卜则用鸡。鸡,在古夜郎地区是神圣之物,无论在生人的居室里,还是在死者的墓穴中,都绘有造型各异的鸡,婚丧嫁娶等红白喜事也都离不开鸡。古夜郎族群为何视鸡为神物呢?因为鸡也是生殖崇拜的象征物。

黔西县罗布垮东汉墓葬曾出土一件灰陶质公鸡,通高18.5厘米,作“金鸡独立”状[1](P230);兴仁县交乐汉墓群除出土陶公鸡外,还曾出土一只陶母鸡带领若干小鸡在地上觅食[1](P245)。更能说明鸡是生殖崇拜象征物的出土文物,是毕节市双树湾汉墓群出土的陶质鸡舍模型,该鸡舍模型高10厘米,宽24.5厘米,内分4格,中央蹲着1只母鸡,仰视左方;右方格上站着一只公鸡,伸颈俯视,鸡头前方下部有1尾鱼;其他三格中央各蹲一只母鸡,鸡旁各有一尾不同造型的鱼;母鸡均向公鸡仰视。众所周知,鸡并不能捕鱼,也不以鱼为食,因此鸡和鱼放在一起,显得不伦不类。其实在汉代文化中:鸡和鸟因为外形酷似男根而被视为男根的象征物;鱼则因为外形似女阴且繁殖能力强而被视为女阴的象征物;鸡食鱼或鸟衔鱼则象征着男婚女嫁。鸡和鱼为什么会放在一起?唯一的答案只能从生殖崇拜的角度去思考。

此外,威宁中水19号汉代墓葬出土了国家一级文物———鲵鱼形铜带钩,长10厘米,宽3.5厘米,整体造型如鲵鱼匍匐游动[1](P154);威宁中水汉代墓葬还出土了飞鸟形铜带钩,长7厘米,宽3.7厘米,鸟首向前弯曲成钩,背上中心铸有圆形纽[1](P154)。从生殖崇拜的角度来看,鲵鱼形铜带钩大概为女子所用之物,而飞鸟形铜带钩则为男子所用之物。

四、古夜郎族群的丧葬风俗

汉代独尊儒术,儒家重视孝道,而孝道主要体现在养老和送终这两件大事上,汉人甚至认为送终比养老还重要。此外,汉人相信人死后灵魂不灭,可降福子孙后代,为求死者对生者的保佑,故而厚葬成风,上至皇帝,下至平民百姓,大多争先恐后,倾尽人力财力,大肆厚葬。虽然汉代上层社会普遍追求厚葬风习,但也有诸如龚胜、赵咨、梁商等的贤明官员竭力倡导薄葬之言,只是作用甚微,不能扭转世风。土着豪族也追求厚葬之风,其中的显得”套头葬”十分特殊。

(一)崇尚厚葬之风

从兴义、安顺、毕节等地发掘的一大批汉代墓葬和遗址来看,两汉时期,贵州地区的官僚和土着贵族也有厚葬的习俗,奢华程度丝毫不比中原地区的同级官吏的墓葬逊色。据熊水富、宋先世《贵州田野考古四十年》、贵州省文物考古研究所《赫章可乐二○○○年发掘报告》、贵州省文物考古研究所《贵州田野考古报告集》综合统计,陪葬的物品中国家一级文物就达数十件之多,大量的文物珍品令人惊叹不已。

图5 黔西汉代墓葬12号墓出土的抚筝俑

汉代人普遍相信死后灵魂不灭,还会继续在另一个世界里生活,那些官员和土着贵族生前极尽奢侈享乐,死后也要贪图舒适安乐。在墓室的内部结构上,极力模仿现实生活中的宫室,不仅将生前使用的器物珠宝随葬入墓室,甚至制作房屋、田园、畜禽等模型作为随葬品。因此在这些贵州汉族官僚和一些土着贵族的墓葬中发现了数量众多的陶器、铜器、铁器、玉器、漆器、金器、银器、玛瑙、水晶、摇钱树、铜钱等珍贵的陪葬品,就不奇怪了。仅赫章汉代墓葬M10一座就发现铜钱2258枚[1](P108);此外,这些贵州官僚和土着贵族的墓中还用模型来模仿阳间的居住环境,如水田稻作模型、陶仓廪模型、带碉楼的房屋模型,猪、羊、鸡、兔模型,甚至还有乐师奴仆的模型,如兴仁交乐汉代墓葬M6发现的抚琴俑[1](P245),黔西罗布垮汉代墓葬12号墓出土的抚筝俑(图5)[1](P230),都反映出当时的厚葬风俗。

在这种厚葬之风的影响下,古夜郎族群居民尤其是奴隶主贵族也逐渐实行厚葬。尽管由于经济文化的落后和物质技术条件的限制,古夜郎族群墓葬(又称“南夷墓”即“夜郎族群”墓葬)的奢华程度还不能和中原墓葬相提并论,但有些随葬品之珍贵也令人惊奇,譬如赫章南夷墓中用于“套头葬”的铜鼓、铜釜[1](P113,120),在当时极其贵重;又如清镇�e珑坝谢氏墓中出土了一只漆耳杯[1](P205),据考证此杯乃汉朝皇帝御赐之物,如此珍贵的器物出现在墓葬中,足以证明古夜郎族群贵族的厚葬之风。

(二)土着墓葬俗奇特

贵州地区山川阻隔,民族众多,风俗各异,其丧葬习俗也呈现出奇特而多样的特点。贵州汉代墓葬从墓室的建筑材料看,主要有土墓、石墓和砖墓三种;从葬具看,主要有无葬具型、“套头葬”和棺椁型三种;从葬式看,主要有土葬、火葬、天葬、悬棺葬、瓮棺葬、岩洞葬、树葬等。其中最奇特的葬俗当属“套头葬”。

“套头葬”这一独特的葬俗仅发现于赫章可乐汉墓群,在国内属独一无二,因而引起国内外学者广泛的关注。使用“套头葬”的墓葬具有显着的地方古夜郎族群的特色,因而被称为乙类墓或南夷墓(次页图6)[1](P111)。凡是使用“套头葬”的南夷墓,一般墓室规模较大,随葬品也较贵重,如M273[8](P281-284),墓主的头部用一件大铜釜套住,又用铜洗垫于脚下,右臂下也垫一件铜洗,左臂旁侧立一件铜洗。M274[14](P284-295)的规格最高,墓主头顶和足部各套一件大铜釜,套头铜釜上铸造有威风凛凛的立虎,墓主脸上盖了一件铜洗,双臂还垫有铜洗,这些贵重的礼器制造了一种庄严而神秘的气氛。

“套头葬”属于古夜郎族群的葬俗,这一点学术界基本没有异议。但是对于“套头葬”的文化意义,学术界却颇有争论。有人认为这种葬俗是古夜郎民族祖先崇拜文化的体现,铜釜铜鼓象征着母腹,将头部套在铜釜铜鼓里埋葬,表明人们死后回到祖先母体。有人认为,由于当时存在猎头的习俗,“套头葬”可能与夜郎人保护头颅的宗教信仰有关。这些观点还需进一步商榷。诚然,祖先崇拜和猎头习俗在夜郎民族比较盛行,但若是因为祖先崇拜或保护头颅的宗教信仰而实行“套头葬”,那么赫章可乐的南夷墓应该普遍实行“套头葬”,即使一些穷人因为铜釜铜鼓太贵而用不起,亦完全可以用竹鼓木鼓来代替。事实上,赫章南夷墓中实行“套头葬”的不足十分之一,就这个比例来看,“套头葬”显然不是普遍适用于夜郎人的葬式,因此,“套头葬”的文化意义不大可能是祖先崇拜或保护头颅的宗教信仰。在《夜郎之谜》一书中,着者王鸿儒对“套头葬”的文化意义解释得较为详细[6](P82)。着者认为:铜釜铜鼓所套之头是偷猎来的外部族的头。这一说法的主要依据是:首先,“套头葬”式中几乎百分之百只有墓主的头骨,保留趾骨的也只有一例,可见墓主必然是在身首异处后单独以头入葬的,因此,墓主不可能是本部族中的尊者,甚至也不可能是本部族中的普通人,只能是外部族的人。其次,猎头俗是古夜郎族群普遍存在的一种习俗,某一部族猎取另一部族的人头,作为牺牲献给神灵享用,于是这被猎杀的头就不是一般的头,应当得到特别的礼遇,因而就有可能用铜釜铜鼓这样祭祀重器来安葬。

图6 赫章可乐乙类墓套头葬

着者的解释可谓新颖独特,但也不是毫无破绽。第一,并没有足够的证据证明墓主是在身首异处后单独以头入葬,却有证据表明墓主可能是以全尸入葬。如赫章汉代墓葬M58内有两釜,一端的铜釜内有头骨,另一端的铁釜内有脚趾骨[1](P113)。因此,“套头葬”的墓主更有可能是以全尸入葬,头部和足部因受铜、铁器物的保护,尚留有一些残骸,躯干则因保存不善而腐蚀殆尽或仅存骨末痕迹。既然墓主并非是在被斩头后单独以头入葬,那么墓主就不大可能是被猎头的外族人。第二,古夜郎族群和中原汉人一样,都以猪牛羊等牺牲供奉祖先、神灵,祭献完毕,这些被神享用过的猪牛羊并不会被浪费掉,而是被族人分食。试想,在那时,连猪牛羊等牺牲在祭祀后也不会被白白浪费,而铜釜铜鼓远比猪牛羊贵重,这样珍贵的器物就更加不可能陪着一个外族人的头颅永埋地下。第三,如果“套头葬”的墓主果真是被猎头的外族人,那么这些墓主就不应该有贵贱之分,因而这些墓葬在规模、随葬品等方面也应大致相似,但事实上却并非如此,使用“套头葬”的墓葬不仅在规模的大小、随葬品的多寡方面有较大的差别,并且铜鼓铜釜及铜洗的摆放位置也极不一致。

按照常理,铜鼓铜釜在汉代是贵重的金属,如果用来盛放牺牲以祭祀神灵,那么祭祀之后理应被收回,以便重复使用;但是如果铜鼓铜釜是墓主私有之物,则又另当别论,墓主为了死后在另一个世界继续享受尊荣,自然不惜将贵重之物陪伴自己永埋地下。“套头葬”所用的铜鼓铜釜在性质和功能上都类似于汉民族的鼎。铜釜和鼎一样,既可以用作做饭的炊具,又可以用作祭祀的礼器。按照汉代的礼制,鼎是随葬所用的重要礼器,天子葬用九鼎,王葬用七鼎,侯葬用五鼎,大夫葬用三鼎,王侯大夫墓葬所用鼎的数量如果超过了礼制的规定,则被视为僭越,罪行极大。平民百姓则不许用鼎。在古夜郎族群,铜釜铜鼓也像汉民族的鼎一样,是重要的礼器,古夜郎人认为,以铜釜铜鼓套头而葬,就能受到神灵的庇护,打通升天之途。因此,古夜郎族群的统治者很可能制定了丧葬的规格,对各种身份的人是否有资格使用铜鼓及使用铜鼓的数量都做了明确规定,如M274[14](P284-295)墓主的身份极高,故而有资格用较多的铜釜、铜洗,随葬品也较丰厚。铜釜铜鼓是既神圣又贵重之物,也是身份的象征,只有少数身份尊贵的人才能用以随葬,而普通百姓则既无资格也无财力实行“套头葬”,这就合理地解释了为什么“套头葬”在赫章南夷墓中的比例不高。古夜郎族群的上层人物用贵重的铜釜铜鼓做随葬品,一方面可能是受汉民族厚葬习俗的影响,另一方面可能是受地方宗教信仰的影响,希望借助铜鼓、铜釜的神力庇护墓主的尸骨和灵魂。

五、结语

众多的出土文物说明,古夜郎族群在汉代已出现许多农耕文明文化,大多构筑干栏式房屋居住,以便适应湿热的外部环境,农作物和牲畜普遍成为当时人们的日常食品,当时的古夜郎族群习惯穿“贯头服”。虽然人们已经掌握了纺织技术,但由于气候炎热和纹身的习惯,当时的古夜郎族群养成了赤脚裸身的习俗。在行旅出游方面,出土铜鼓上的龙舟竞渡图和画像砖上的马车、牛车图,说明当时的人们已经用舟车作为交通工具。在精神生活方面,迷信鬼神、推崇巫觋之风,深受楚文化的影响,有白巫与黑巫之分。许多象征生殖崇拜的实物,反映出当时人们丰富的想象力和对繁衍后代的渴求。贵州汉代墓葬出土的大量珍贵器物,说明当时的汉族官员和土着豪族都追求奢侈的厚葬之风。尤其值得注意的是赫章可乐出土的“套头葬”,反映出独具特色的宗教意识和神秘的民族风俗。贵州汉代出土文物所体现的古夜郎族群生活习俗,具有丰富的文化内涵和深厚的文化意义,展示了贵州汉代农耕文明的特殊文化价值。

参考文献

[1] 贵州省博物馆考古研究所.贵州田野考古四十年(1953-1993)[C].贵阳:贵州民族出版社,1993.

[2]贵州省文物考古研究所.贵州田野考古报告集(1993-2013)[C].北京:科学出版社,2014.

[3] (东汉)班固.汉书[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[4] (南朝·宋)范晔,(晋)司马彪.后汉书[M].陈焕良,李传书,标点.长沙:岳麓书社,1994.

[5]高静铮.从出土器物看古代滇国习俗[J].南方文物,2005,(2).

[6]赵小凡.贵州出土的汉代陂塘水田模型[J].农业考古,2003,(3).

[7]黄泗亭.贵州习水县发现的蜀汉岩墓和摩崖题记及岩画[J].四川文物,1986,(1).

[8]贵州通史编委会.贵州通史[M].北京:当代中国出版社,2003.

[9] 殷其昌.赫章可乐出土汉代画像砖[J].贵州文物,1992,(1).

[10] 王鸿儒.夜郎之谜[M].太原:北岳出版社,2007.

[11]曹波.贵州龙里巫山岩画人物图考释[J].贵州民族研究,2004,(3).

[12]侯绍庄,史继忠.贵州古代民族关系史[M].贵阳:贵州民族出版社,1991.

[13]张泽洪.中国西南少数民族的竹王神话与竹崇拜[J].世界宗教研究,2012,(3).

[14]贵州文物考古研究所.赫章可乐二○○○年发掘报告[R].北京:文物出版社,2008.

[15]吴乃华.民间虎俗与生殖崇拜[J].南昌:江西教育学院学报,2003,(4).